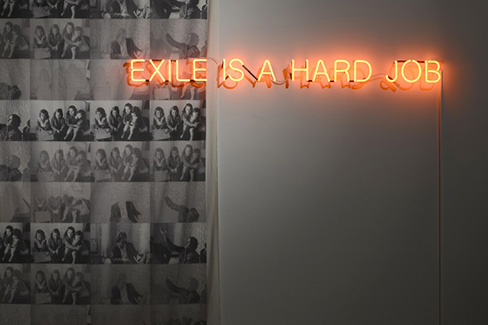

Le groupe de recherche Des Exils réunit des enseignant.e.s, Michèle Martel, historienne de l’art et Jan Kopp, artiste, des chercheur.se.s et des étudiant.e.s du second cycle à l’ESACM. Tou.te.s se retrouvent autour de la nécessité de questionner le point de vue des artistes et des chercheur.e.s face à un état du monde où la question de la mobilité, des hommes comme des marchandises, est devenue un enjeu géopolitique majeur et une cause de désenchantement.

L’Europe semble n’être plus capable que d’ériger de nouvelles clôtures qui découlent de la fatigue de ses démocraties, souvent prises au piège par le retour d’idéologies crypto-fascistes. A contrario, le néo-libéralisme achève de disloquer certains liens culturels, économiques et sociaux. Nous faisons l’hypothèse que de nouveaux modes « d’en commun » artistiques peuvent surgir si l’on s’extirpe du « désir de la clôture » (Achille Mbembé, Politique de l’inimitié, 2016) et si l’on observe attentivement les nombreuses stratégies et formes inventées par les artistes et auteur.e.s pour représenter et/ou déjouer les agencements néo-libéraux et leur corollaire nationalistes.

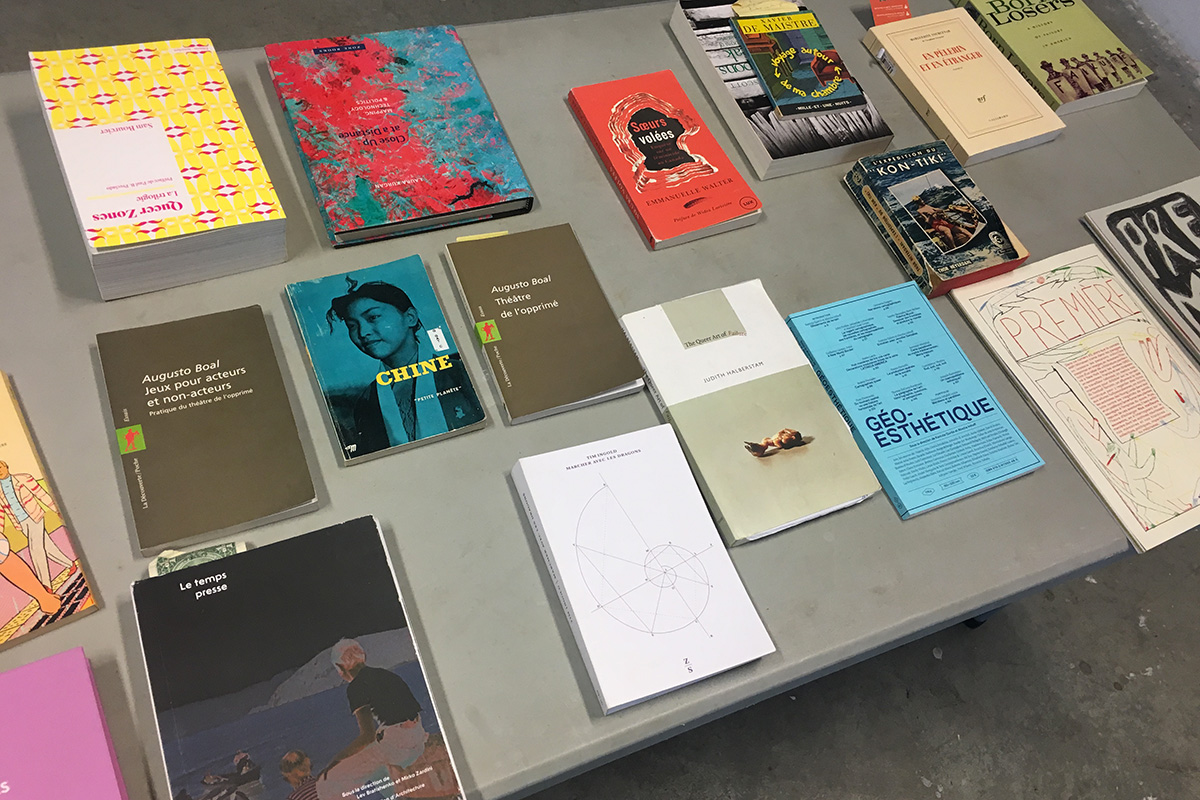

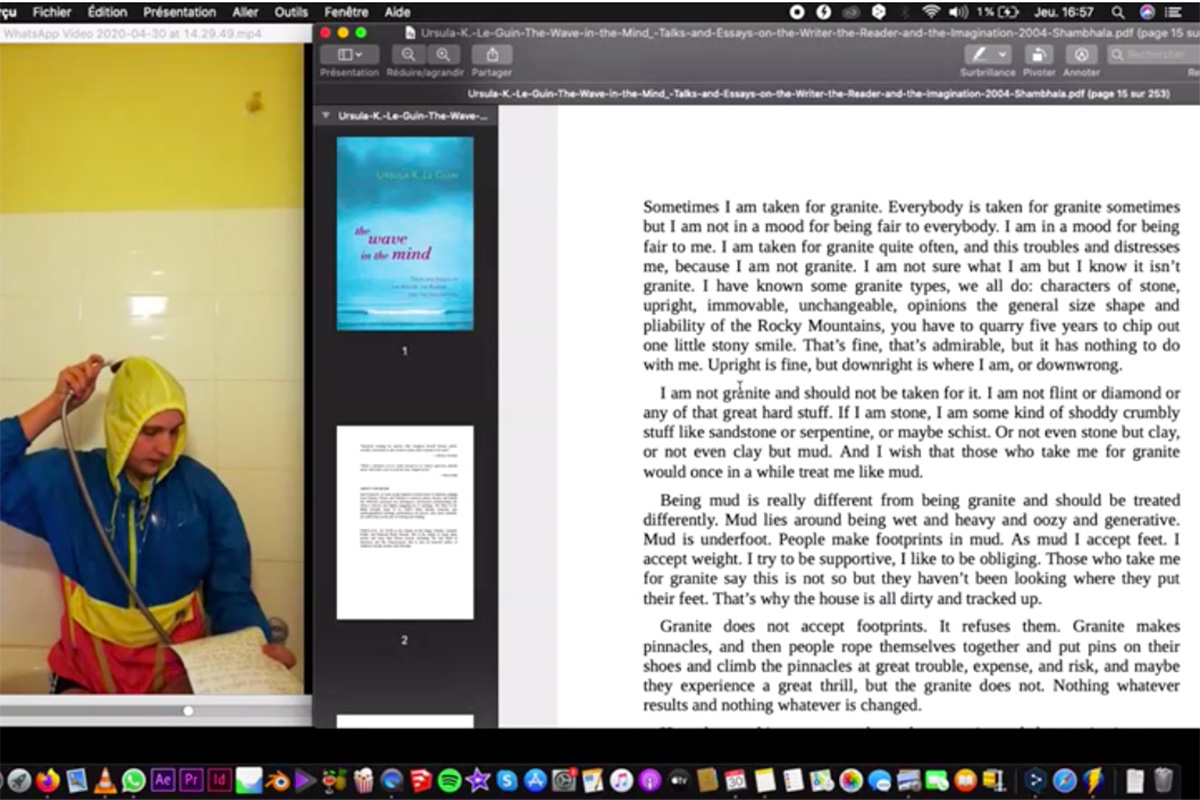

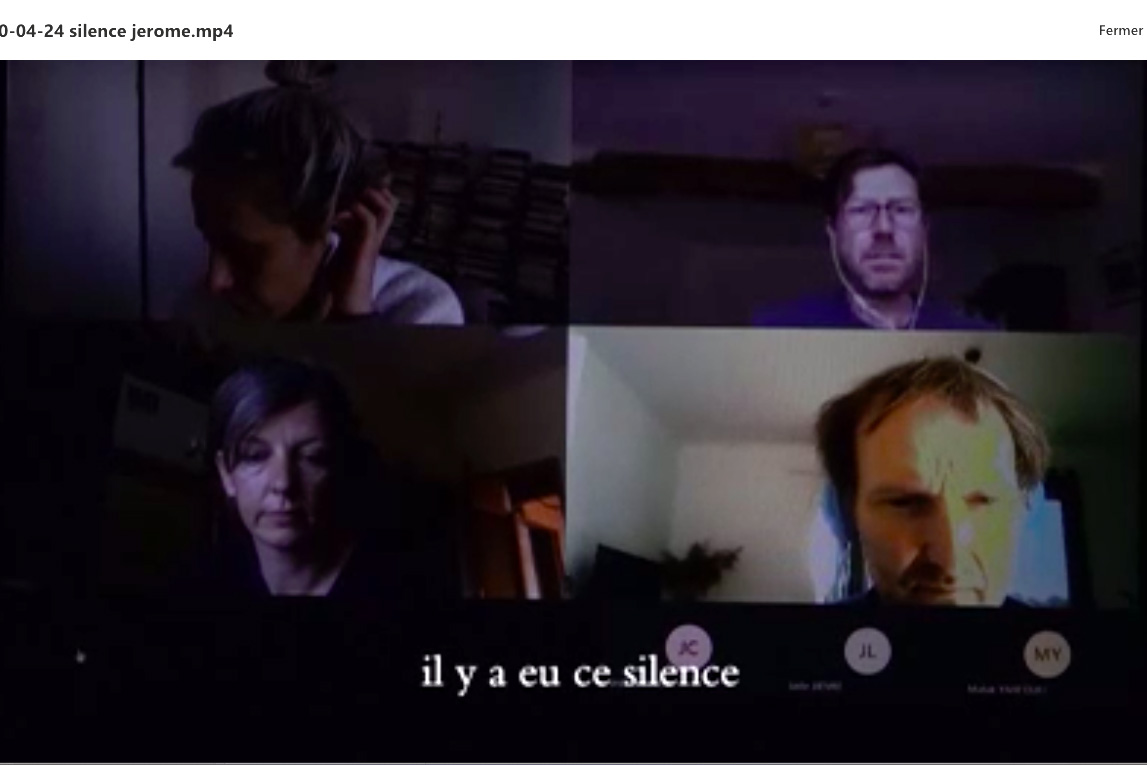

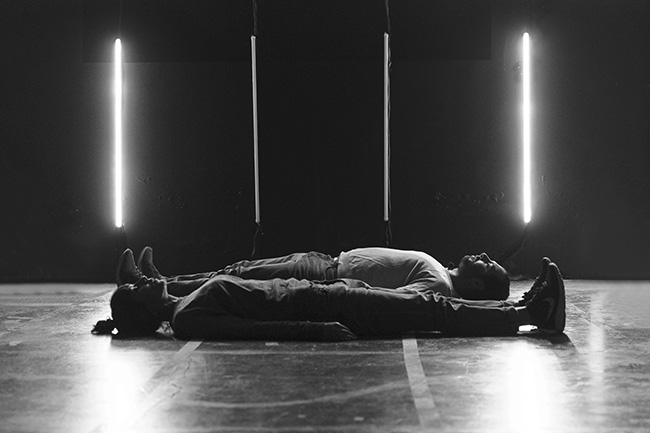

Pour mettre à l’épreuve notre hypothèse, nous mettons en place des méthodes de recherche aptes à produire cet « en commun ». Répéter, redire, refaire permet de parler la langue de l’autre, des autres, et de produire de constantes circulations entre le soi et le hors soi. Cette incorporation fait émerger d’autres sens moins univoques que ceux produits par l’analyse qui induit grille de lecture, typologisation etc.

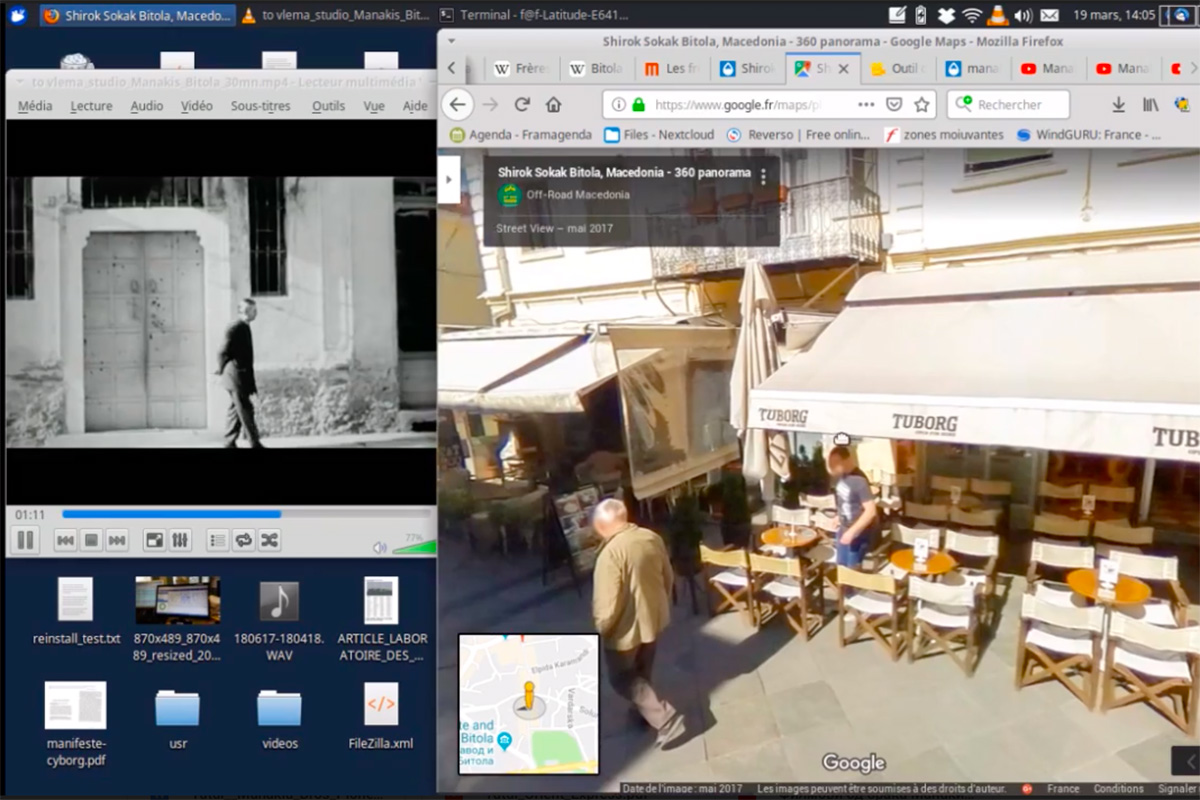

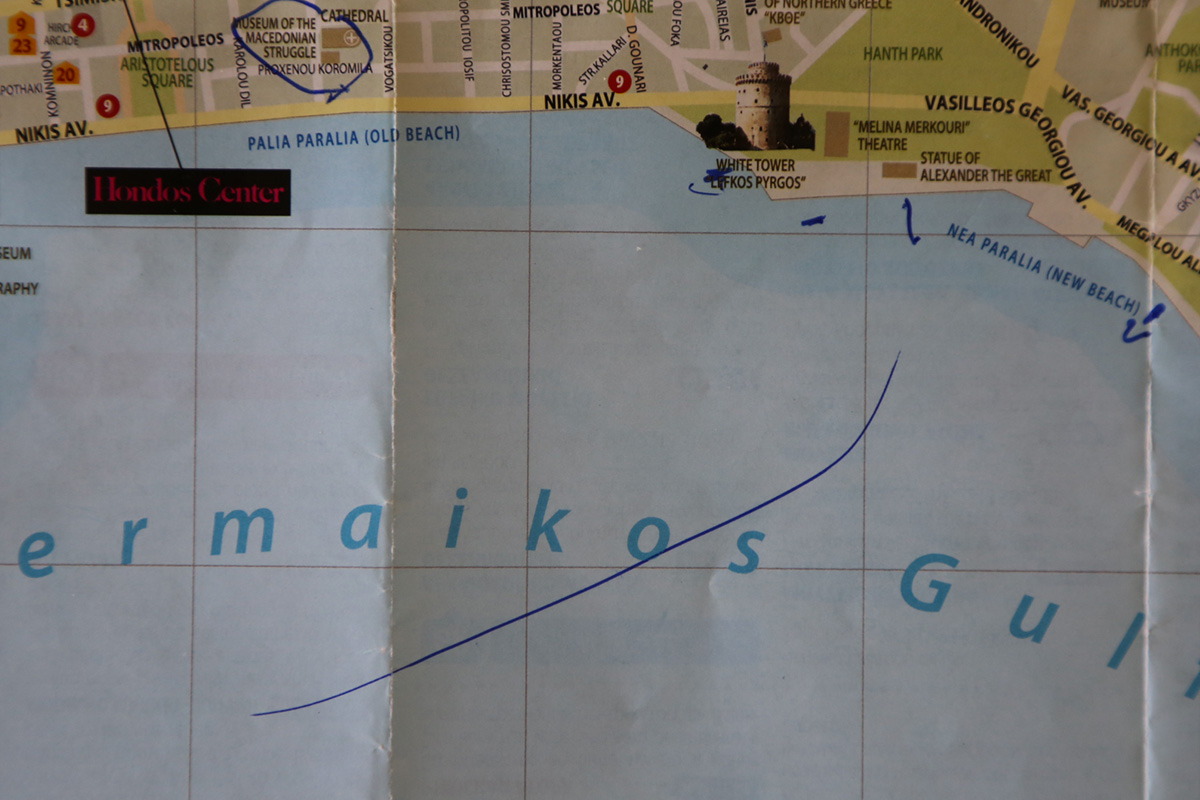

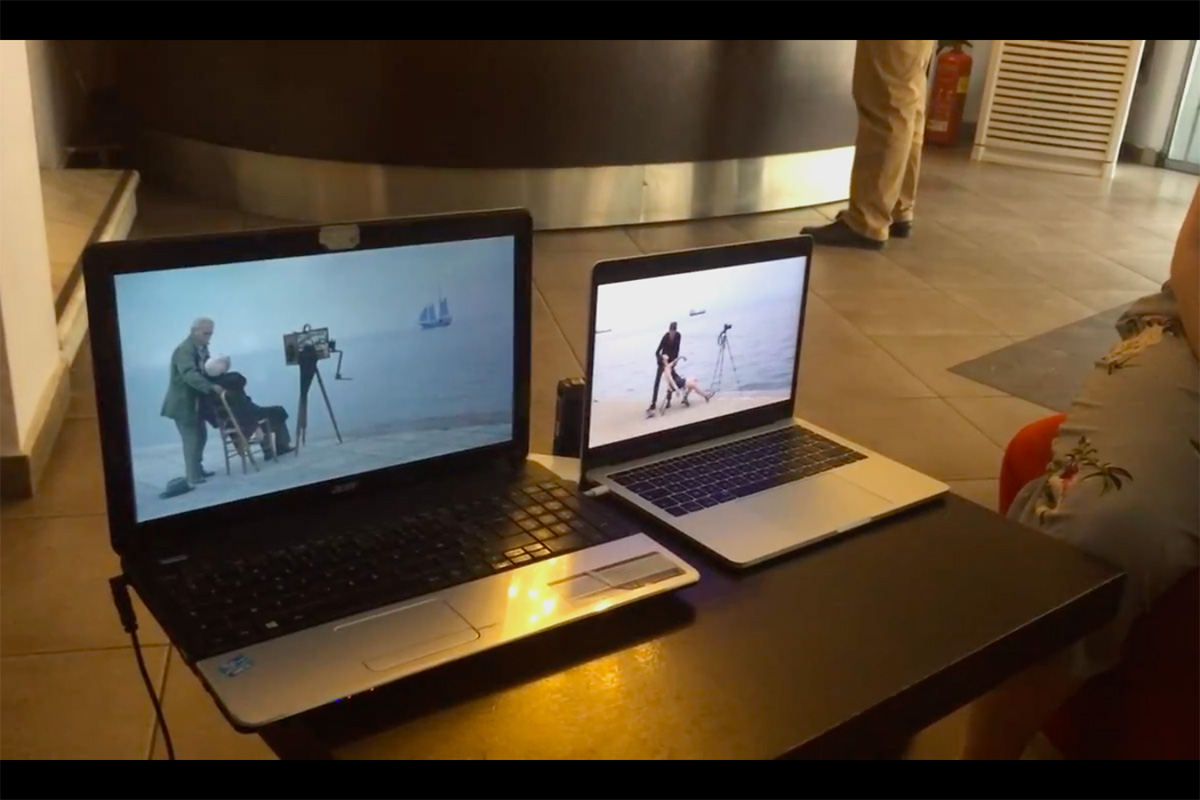

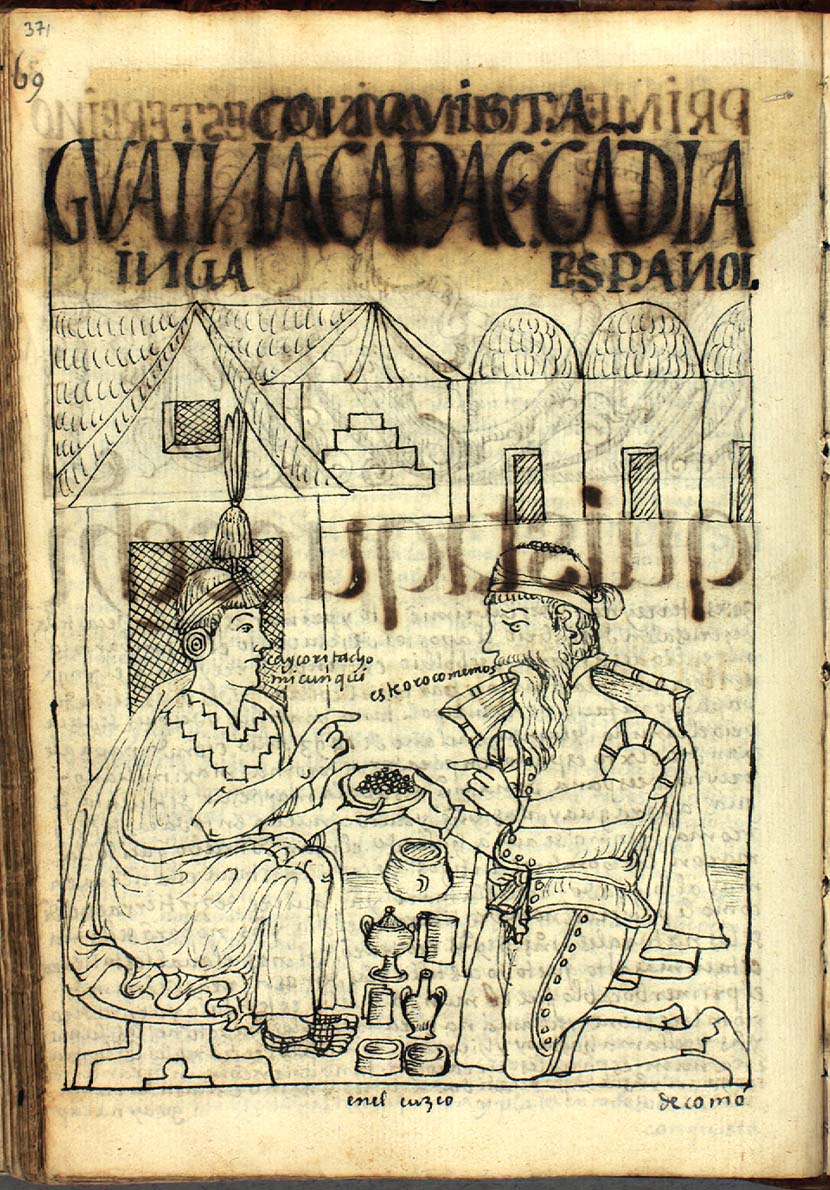

Si nos outils se trouvent dans les sciences humaines et sociales enrichies par les savoirs dits « périphériques » des études post-coloniales, queer et féministes autant que dans les textes et propositions des artistes et des auteur.e.s, notre dispositif principal pour éprouver notre hypothèse réside dans la réitération d’un déplacement. Il s’agit de celui de A., personnage principal du film d’Angelopoulos Le Regard d’Ulysse (1995). Réalisateur exilé au Etats-Unis, A. part à la recherche de bobines jamais développées des pionniers du cinéma dans les Balkans, les frères Manaki, Manakis ou Manakia, selon que l’on se trouve en Albanie, Grèce ou Roumanie. Lors de ce voyage, A. revit son passé familial, les arrestations puis l’exil forcé de sa famille, en même temps que la guerre contemporaine, son périple s’achevant dans Sarajevo assiégée.

Si nous avons choisi de refaire ce parcours, c’est parce qu’il déclenche une crise sentimentale, identitaire et artistique chez Harvey Keitel, interprète de A., et parce qu’il réitère lui-même, à l’autre bout du 20ème siècle, les déplacements des frères Manaki et de leurs œuvres, aujourd’hui encore revendiquées par au moins cinq pays, de la Roumanie à la Bosnie-Herzégovine; s’y ajoutent, bien sûr, le fantôme d’Ulysse et de son « beau voyage ». Angelopoulos fait la démonstration que cet espace géographique, souvent considéré aujourd’hui comme une marge de l’Europe, permet de faire résonner fortement présent et passé, démonstration que les routes migratoires du début des années 2010 sont venues confirmer.

Retrouvez l’agenda des activités du programme Des exils depuis 2018.