Initiée en 2011, la recherche en art à l’ÉSACM s’est inventée — et continue de s’inventer — collectivement, en multipliant les situations de recherche, en élaborant ses propres objets, en expérimentant et en renouvelant ses méthodes, en produisant des espaces-temps et des formes multiples.

À son origine, la recherche s’est fondée sur les centres d’intérêts communs des enseignant·es, ainsi que sur les spécificités du territoire où s’inscrit l’école : un fort rapport au paysage. S’y combinaient une approche contemplative et l’expérience des forces naturelles qui s’y exercent, une conscience de l’omniprésence de l’activité humaine qui le transforme, l’exploite et l’altère, et l’idée que le paysage est le lieu où « s’espacent » les individus, où se construisent et s’expriment les rapports sociaux. Rassemblées alors sous une première thématique intitulée « Les espaces des paysages », ces questions ont été abordées au travers d’une série de journées d’études (publiées dans un ouvrage éponyme) et de programmes de recherche (un programme de recherche = un groupe constitué d’enseignant.es, de chercheur·es et d’étudiant·es réuni·es autour d’une question de recherche commune). Ceux-ci ont été le prétexte et l’occasion de se confronter à des paysages et des situations d’altérité, à travers l’expérience partagée de voyages et de rencontres (Collages en France, Le parti pris de l’expérience : Marfa, Import/export : Les paysages déplacés), mais aussi de déplacements imaginaires (Robinson/Vendredi), qui ont initié l’élaboration de méthodes et de formes de recherche.

Dès 2012-2013, inspiré par le contexte et l’histoire locale autant que par une actualité marquée par la crise économique et financière mondiale, un second champ de recherches intitulé « Les mondes du travail » croisait les enjeux propres au travail artistique — c’est-à-dire une activité potentiellement émancipatrice — et les questions relatives au travail économique, souvent vécu comme une contrainte mais aussi comme une composante essentielle des rapports sociaux. Ces questions ont fait l’objet d’un colloque inaugural et d’une édition, Le travail à l’œuvre. À une époque où « créativité », initiative et invention sont placées au cœur de la production et de la consommation marchande par un capitalisme, dont le nouvel esprit fait subir de profondes mutations aux formes d’organisation du travail et du monde, engager une recherche en art non pas « sur » mais « avec » le travail impliquait de se regarder travailler. Plusieurs programmes ont abordé et exploré ces différents aspects en s’appuyant notamment sur la fiction (cinéma, littérature) : Un film infini (le travail), La Machine Pollet (en collaboration avec les écoles d’art du Rhin, d’Annecy et de Nîmes), sur la mise en œuvre d’entretiens : Artistes en travail ainsi que sur une tentative de cartographie de recherches croisées, à travers la conception du journal La pelote et la trame proposé en 2016 par les chercheur·euses alors en résidence à la Coopérative.

Au sein des différents programmes ainsi que des projets menés par les chercheur·eures, la recherche s’est inventée « en se faisant ». Si ces deux grandes entrées des Espaces des paysages et des Mondes du travail ont, au départ, servi de point d’appui pour penser des programmes et des projets de recherche, elles ont progressivement été débordées, déplacées par l’évolution des recherches elles-mêmes, qui ont introduit des interrogations et des perspectives nouvelles, notamment dans les programmes qui ont suivis : Des exils, Léviathan, Figures de transition.

Nourrie par les approches critiques des sciences humaines, politiques, sociales, du cinéma, de la littérature et de l’ensemble des champs artistiques, la Coopérative et ses acteur·rices se sont employé·es à réviser leurs sources et connaissances. Leurs regards et champs de recherche ont alors évolué à travers l’approche de différents « milieux », (Méditerranée et Europe Centrale, Afrique subsaharienne, Midwest américain) liés aux migrations et à l’exil, aux assignations identitaires, aux interactions culturelles, aux formes de résistance économique et politique. Des méthodologies spécifiques ont été mises en pratique : recours à des trames fictionnelles (film, roman), micro-histoires versus Histoire instituée, paroles recueillies, écritures collectives, etc… Ces méthodes ont permis d’appréhender les rapports de groupe et de chacun·e avec la réalité des milieux rencontrés et de mettre en critique ses propres lieux d’énonciation pour déjouer le risque de l’exotisme, l’écueil de la vision touristique, la reproduction d’un regard dominant.

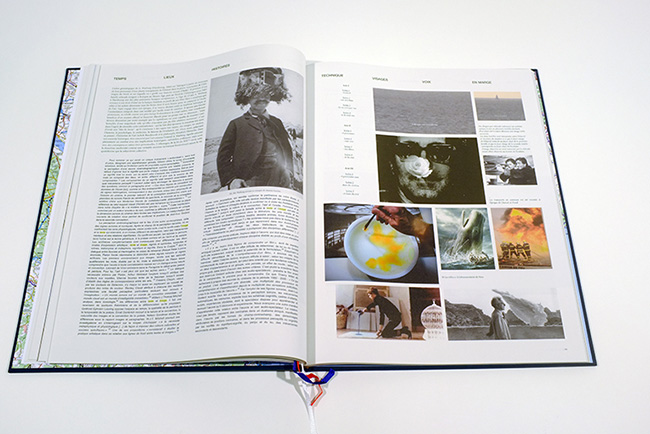

Les multiples expériences individuelles comme collectives qui ont traversé et nourri la Coopérative, sont autant de témoignages et de tentatives de faire avancer la recherche en école d’art. À travers ces différents processus et transformations, il s’agit autant que possible de rendre visible et partageable les méthodologies et les processus de recherche que les étapes, erreurs, doutes, commentaires, ajustements et remise en question qui animent la Coopérative de recherche de l’ÉSACM depuis ces 10 dernières années.

LES PROGRAMMES OU ÉQUIPES PASSÉES