Marjolaine Turpin a obtenu un DNSEP à l’ÉSACM en 2015. Artiste plasticienne, ses recherches s’articulent autour de questions liées au monde végétal, l’observation de la nature, et le rapport au geste.

Pouvez-vous nous parler de votre travail plastique ?

Mon travail est lié au végétal, même si ce n’est pas forcément une matière première visible dans les œuvres. Les questions de lenteur, de formes endormies, de présences silencieuses et de croissance constituent une base sur laquelle je m’appuie beaucoup. Ensuite vient la question du geste qui est souvent intimement liée à la matière que j’utilise, comme par exemple dans ajour, qui se présente sous la forme d’un aplat enduit, qui est simplement lissé jusqu’à ce qu’il miroite dans l’espace. L’enduit est poussé au bout de sa fonction, et il révèle un dessin à toucher, très lisse, mat ou brillant selon les endroits. C’est une installation dont la réalisation est plutôt physique, elle nécessite beaucoup de couches à appliquer et à poncer pour arriver à cette brillance, mais ce qui me plaît, c’est que sa présence dans l’espace reste discrète et silencieuse, comme pourrait l’être une image de neige.

Ces derniers temps je travaille aussi le textile, j’ai notamment engagé un processus de broderie sur un grand format, paroi, qui continue d’évoluer et de se remplir depuis 2018. C’est une broderie dite « au poinçon » qui est une technique où le geste est très simple, et qui permet de ne jamais faire de nœuds, le fil et le tissu sont liés par des jeux de tensions. Le fait que rien ne soit noué, et que les fils et le tissu tiennent en équilibre l’un avec l’autre est un aspect qui me plaît beaucoup.

Depuis votre sortie de l’école, sur quels projets marquants avez-vous travaillé ?

En 2018, l’ÉSACM m’a présentée au jury des Galeries Nomades, pour lesquelles j’ai été sélectionnée. C’est un programme de soutien à la jeune création de l’Institut d’art contemporain de Villeurbanne/Rhône-Alpes, qui m’a permis de réaliser une résidence à Moly-Sabata, une exposition personnelle à l’espace d’art contemporain Les Roches, et d’avoir un très beau texte sur mon travail par Mathilde Villeneuve dans la Belle Revue #9. C’est une expérience importante qui m’a permis de rencontrer des personnes bienveillantes vis à vis de ma pratique. Ces personnes ont suivi une grande partie du processus de travail pour cette exposition, et ça a créé des liens qui continuent à nourrir et influencer mon parcours deux ans plus tard.

D’ailleurs, en ce moment, je suis en train de préparer des projets qui découlent directement de cette expérience. Je prépare une exposition personnelle à l’espace Jean de Joigny, dans l’Yonne, sur l’invitation de Cécile Desbaudard qui a découvert mon travail dans La Belle Revue, ainsi qu’une résidence de production prévue en 2021 sur une invitation de l’IAC, qui continue à suivre mon travail.

En dehors des retombées directes de ces expériences, tout cela m’a aussi permis de vraiment prendre confiance en mon travail et de réussir à construire une pratique professionnelle.

Pouvez-vous nous parler du passage vers l’après-école ?

À la sortie de l’école en 2015, j’ai commencé par m’assurer un travail alimentaire à La Poste. J’étais alors agent de tri à Lempdes, pendant presqu’un an, et en parallèle je participais à certains projets accompagnés par l’ÉSACM, comme l’exposition des diplômé.e.s, celle des Enfants du Sabbat au centre d’art du Creux de l’Enfer. C’était un moment de mutation et j’avais besoin de m’assurer un début de stabilité financière, que je n’avais pas pendant mes études. Mais cette expérience m’a permis de découvrir le monde du travail industriel, très différent du domaine culturel dans lequel j’avais évolué pendant ces cinq années à l’école.

Avez-vous intégré des processus ou des esthétiques issus du monde industriel dans votre pratique ?

Non, les enjeux du travail en industrie ne sont jamais devenus un sujet en soi dans mon travail, mais la question du geste par exemple, qui était déjà présente dans mon travail d’étudiante, a pris une place différente, devenant un mouvement plus contextualisé, chargé d’une persistance plus laborieuse. Je pense toutefois que cette expérience m’a permis d’influencer ma réflexion sur la question de l’adresse. À qui s’adresse une exposition d’art contemporain ? Sortir d’un contexte où la culture est un enjeu central, pour rencontrer tout un écosystème au sein duquel la culture est parfois vraiment secondaire, m’a permis de prendre le temps de réfléchir à la raison pour laquelle les arts plastiques sont importants pour moi, et ce qu’ils peuvent apporter d’un point de vue culturel et social. Je ne prétends évidemment pas avoir trouvé de réponses à ces questions-là, mais ça me permet au moins de les garder en tête dans les différents projets auxquels je participe, et de porter une attention particulière aux contextes dans lesquels j’inscris mon travail.

Pouvez-vous nous parler de vos engagements associatifs ?

J’ai eu la chance de faire partie d’une association qui s’appelait La Cabine, montée lorsque j’étais encore en 5e année, avec d’autres étudiant.e.s et jeunes diplômé.e.s. Nous avions un local commercial d’une centaine de mètres carrés où nous organisions des événements ponctuels (expositions, concerts, écoutes radiophoniques…), et dans lequel nous nous retrouvions pour travailler. Cet espace a été comme une passerelle entre l’école et la vie professionnelle. J’avais donc toujours un espace où travailler, et je pouvais continuer à partager des envies et des questionnements avec d’autres artistes.

La Cabine a fermé en 2016. L’association était entièrement autofinancée, et au bout de deux ans d’activité, certains membres avaient déménagé, et d’autres commençaient à être sollicités par de nouveaux projets. Il a donc fallu choisir entre s’impliquer plus sérieusement pour réfléchir à un modèle viable financièrement, ou alors choisir de terminer en beauté cette expérience qui nous avait beaucoup appris à tou.te.s, et passer à autre chose. C’est ce qu’on a fait, et ça a été une belle fête de fermeture. La Cabine nous a permis de vivre une première expérience dans l’organisation d’événements artistiques, et de tisser des liens avec le milieu associatif clermontois.

Suite à ça, j’ai candidaté pour bénéficier d’un espace temporaire au sein de l’association Les Ateliers que j’ai intégrée quelques mois plus tard, ainsi que l’association Non-breaking space, à Clermont-Ferrand.

Non-breaking space a pris en charge la gestion et la programmation de l’espace de la Tôlerie début 2017 et elle a organisé des événements réguliers, tous les jours de pleine lune jusqu’à fin 2019.

L’association Les Ateliers a pour mission de fournir des espaces d’ateliers pour un loyer modique à ses membres et à des artistes du territoire ou d’ailleurs qui voudraient s’installer quelques temps à Clermont-Ferrand. J’y ai mon atelier, et quand je ne suis pas en résidence, j’y travaille de façon quotidienne pour faire évoluer mes travaux et recherches, et préparer les projets d’expositions.

Que retenez-vous de l’apprentissage en école d’art ?

L’apprentissage en école d’art a été assez déstabilisant pour moi au début. Il offre une grande liberté à ses étudiant.e.s., dans le sens où il diffère beaucoup du système universitaire, bien que cette autonomie soit bien sûr progressive, car en première année nous sommes très accompagné.e.s. Mais il m’a fallu beaucoup de temps pour comprendre que c’était à moi de définir ma pratique. Je me souviens que j’ai longtemps produit et présenté des productions qui imitaient et ressemblaient à l’idée que je me faisais d’une exposition, tout en ayant conscience que ça ne fonctionnait évidemment pas. Puis plusieurs expériences au sein de l’école m’ont permis de réévaluer et de décomplexer ma pratique. Je pense notamment au groupe de recherche l’Intercalaire, mis en place par Lina Jabbour, Philippe Eydieu et Julien Sallé, qui explorait la question de la latence et de l’ennui dans une dynamique de travail. Ces moments de partage et ces réflexions m’ont permis d’accepter et d’intégrer dans mon processus de travail les périodes où les choses ont encore besoin d’infuser, où il n’est pas encore l’heure de les formuler. L’accompagnement pédagogique a aussi été fondamental pour l’évolution de ma pratique, et pour comprendre que les formes plastiques pouvaient être en travail, et surtout qu’elles pouvaient être partagées comme telles. D’ailleurs, cette idée constitue toujours une base solide de mes recherches.

Et aujourd’hui comment vivez-vous ce rapport aux attentes de ce que doit être une « exposition » ?

En fait, j’ai arrêté de réfléchir à ces questions, car je n’ai pas l’impression que ce soit le bon schéma de réflexion. Ce qui me pousse à continuer à produire, ce sont évidemment les questions qui me portent, mais aussi l’envie de partager mon travail. Il est donc forcément influencé, orienté, nourri par les différentes personnes avec qui j’ai le plaisir d’en discuter, qu’ils fassent partie du champ de l’art ou pas. C’est un cheminement dans lequel je ne suis pas du tout seule. Donc pour moi, une exposition, c’est trouver la meilleure façon, formellement, de partager avec les visiteurs des questionnements autour de gestes, de matières, de formes. Des questionnements qui sont évidemment intimement ancrés au sein de préoccupations qui m’appartiennent, comme la question de la persistance, du travail lent, de la non-rentabilité, du végétal…

Et ce rapport au travail, à la latence, comment l’abordez-vous aujourd’hui ?

En tant que jeune artiste, il y a des milliers de façon de s’y prendre pour pouvoir continuer à exercer sa pratique, participer à des projets, rencontrer des personnes qui pourront accompagner le travail, permettre une visibilité. Ça peut être très laborieux parfois. De mon côté, il peut se passer de longues périodes où je ne suis pas du tout productive. D’ailleurs je n’ai pas une pratique très prolifique. Ce rapport à la latence m’a permis d’accepter ça et de ne pas me mettre trop de pression si je ne me sens pas bien dans mon travail, de ne pas forcer une production, et en conséquence, de profiter aussi des moments où je me sens mieux portée par mes réflexions pour passer plus de temps à l’atelier, à expérimenter.

Quel regard portez-vous sur ces cinq dernières années ?

J’ai fait beaucoup d’expériences qui m’ont permis de rencontrer des personnes passionnantes depuis ma sortie d’école. Certaines concernent ma pratique, d’autres mon engagement associatif. J’ai eu la chance d’être vite entourée de personnes très bienveillantes au sein des Ateliers et de Non-breaking space, qui m’ont intégrée dans une dynamique de travail, d’échanges, et surtout de partage de connaissances et de conseils sur toutes les choses qui composent le quotidien d’une jeune diplômée (l’échange autour du travail, comment réussir à partager ses préoccupations plastiques, les portfolios et dossiers de candidature, etc.). Ça a beaucoup joué sur ma façon d’appréhender un début de vie professionnelle en tant qu’artiste, et ça m’a permis de me positionner sur des questions de fond comme le travail, l’art et ses modes de diffusion, des questions financières, etc.

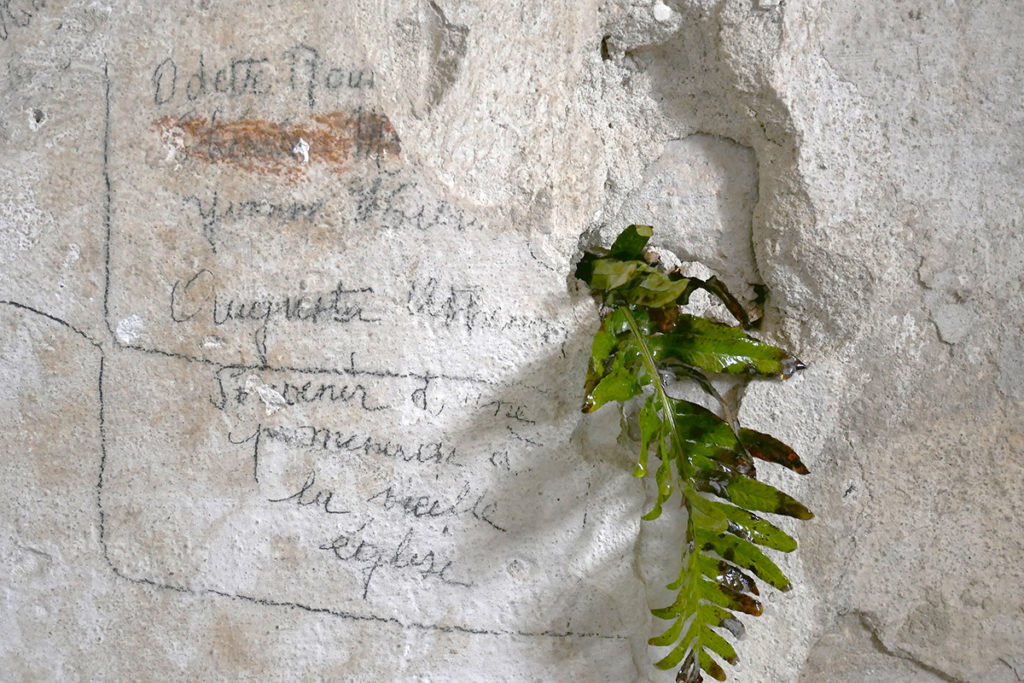

Du 19 septembre au 10 octobre 2020, la proposition « C’était peut-être hier » de Marjolaine Turpin sera visible à Off the Rail, au 44 rue du Port, à Clermont-Ferrand.

https://marjolaineturpin.fr/