Du 20 au 24 février 2017, l’ESACM a accueilli le Stage Égalité des Chances en Écoles d’art et de design de la Fondation Culture & Diversité. 28 lycéens ont pu découvrir pendant une semaine la pédagogie des écoles d’art et de design lors d’ateliers pratiques, de cours théoriques, de visites d’expositions, et de rencontres avec des professionnels. Plus d’infos sur ce programme sur le site de la Fondation Culture & Diversité.

Archives : Actualités

Actualités et évènements générales, de recherche ou du protolab

« Proust lu – 123 h, 43 min, 51 s » de Véronique Aubouy

Proust lu, 123 heures, 43 min, 51 sec, un film de Véronique Aubouy

Projection intégrale non-stop du lundi 6 février, 18h, au samedi 11 février, 21h43

Lancement en présence de la cinéaste, lundi 6 février à 18h

Dans le cadre du 39e Festival international du court métrage de Clermont-Ferrand, l’École Supérieure d’Art de Clermont Métropole présente le film de Véronique Aubouy, Proust lu, 123 h, 43 min, 51 s, projeté en continu, jour et nuit, pendant 5 jours.

Artiste et cinéaste, Véronique Aubouy construit une œuvre singulière fortement empreinte de littérature et de musique, où se croisent films de fictions et documentaires, mais aussi performances, photographies et installations vidéo. Depuis 1993, elle tourne Proust Lu, une lecture intégrale de l’œuvre de Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, par des personnes de tous milieux invitées au gré de rencontres et de voyages. Projet titanesque, le film, qui a été montré dans les musées sous forme d’installation (Grand Palais, Villa Médicis, Musée d’Art moderne de la Ville de Paris), dure à ce jour plus de 123 heures.

« Je fais lire À la recherche du temps perdu devant ma caméra depuis le 20 octobre 1993. C’est une action et une situation propre à ma vie. Tous les mots de La Recherche sont lus à voix haute devant ma caméra. Il faudra des dizaines d’années pour tous les enregistrer. Un engagement pour la vie. »

Entrée gratuite

Fin de partie, exposition des diplômés 2016

Fin de partie, exposition des diplômés 2016

Une pièce de théâtre en un acte et une exposition

du 6 au 28 octobre 2016

Avec : Antonin Berne, Amandine Capion, Agathe Chevrel, Coline Creuzot, Marta Cristini, Matthieu Dussol, Marine Joulie, Angélique Ollier, Clara Papon, Louise Porte, Clara Puleio

Sur une proposition de Philippe Eydieu, Alex Pou et Vassilis Salpistis

Le Marteau :

Une pièce de théâtre interprétée par onze jeunes artistes.

vendredi 23 septembre 2016, à 20h

Ferme de la Mhotte, 03210 Saint-Menoux

Le Clou :

Une exposition qui poursuit cette expérience scénique dans le Grand Atelier de l’ESACM

vernissage le mercredi 5 octobre 2016, à 18h30

ouverture du 6 au 28 octobre 2016

Comme chaque année, l’École Supérieure d’Art de Clermont Métropole présente dès la rentrée scolaire l’exposition des diplômés. En 2016, cette exposition réunit onze jeunes artistes ayant obtenu leur DNSEP grade master (diplôme national supérieur d’expression plastique) en juin. Cette année, le projet de l’exposition des diplômés se compose à la fois d’une pièce de théâtre et d’une exposition.

Sur une proposition de Philippe Eydieu (chargé des expositions à l’ESACM), d’Alex Pou et de Vassilis Salpsitis (professeurs à l’ESACM), ces jeunes artistes et leurs œuvres sont devenus les interprètes d’une pièce de théâtre dont l’histoire s’appuie sur le travail effectué lors de leur dernière année d’études. L’exposition dans le Grand Atelier de l’ESACM rend visible la pièce de théâtre ainsi que le travail artistique de chacun des jeunes artistes.

Comme le marteau et le clou, objets symboliques renvoyant aux deux personnages principaux de la pièce de Samuel Beckett Fin de partie, dont le projet tire son titre, cette pièce de théâtre et cette exposition formeront un ensemble indissociable.

Fin de partie évoque toute à la fois la fin d’une histoire, celle vécue communément à l’école par ces onze jeunes diplômés et celle d’un nouveau départ. Une nouvelle partie commence…

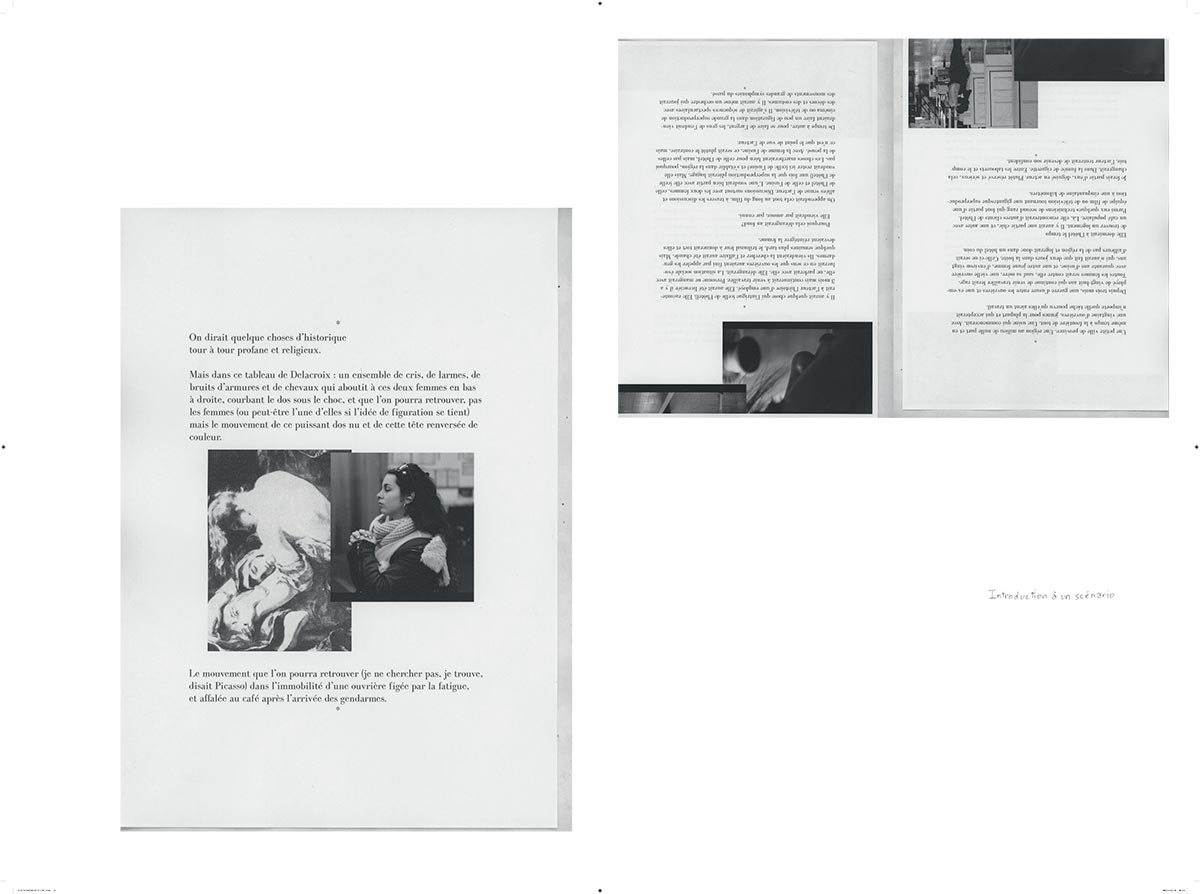

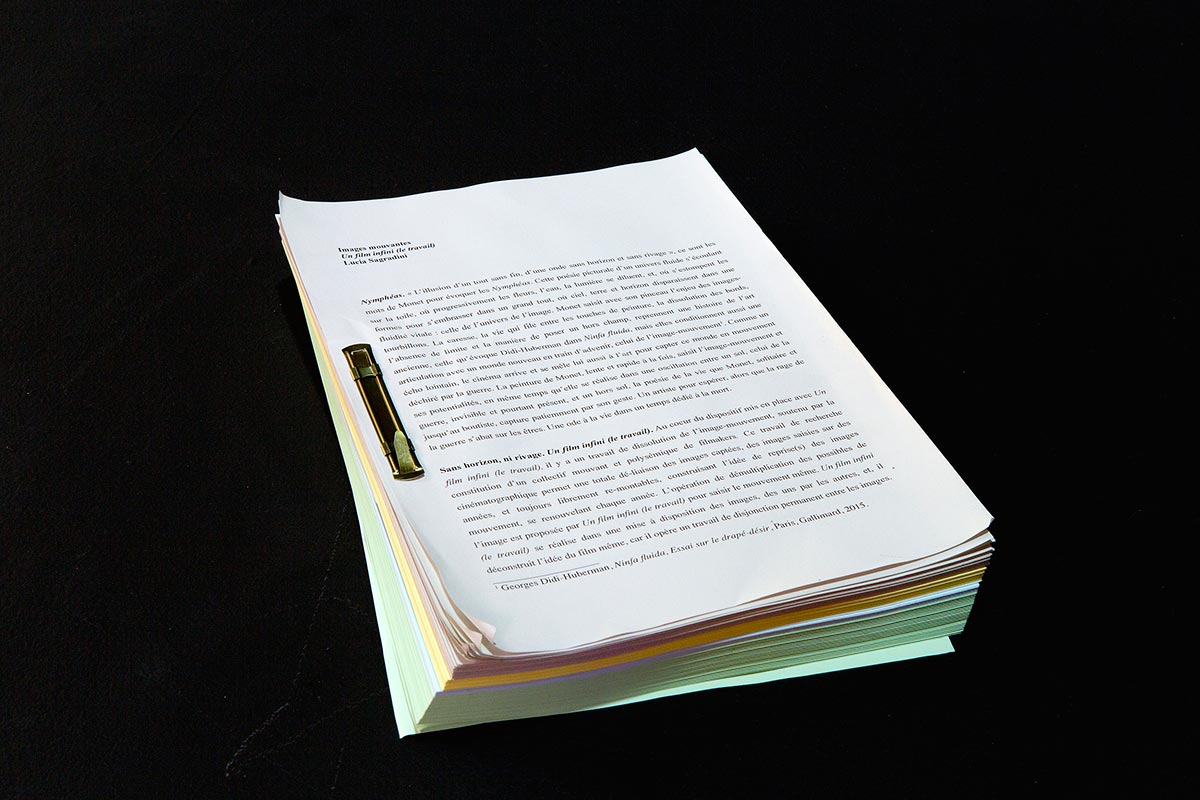

Un film infini (le travail), édition de 12 posters

Édition de 12 posters, distribués aux visiteurs de l’exposition à la Chapelle de l’ancien hôpital général, à Clermont-Ferrand, en 2016.

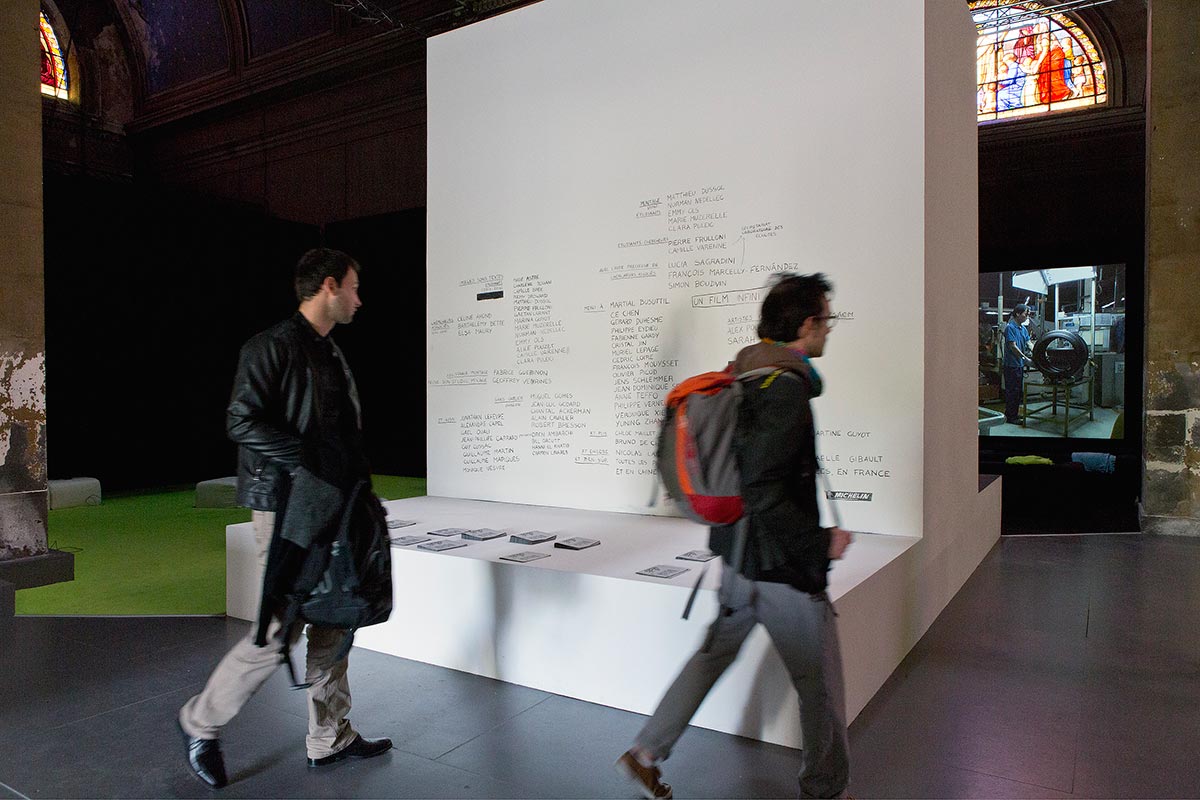

Un Film infini (le travail)

Exposition Un film infini (le travail),

Chapelle de l’ancien hôpital général de Clermont-Ferrand,

du 27 avril au 7 mai 2016

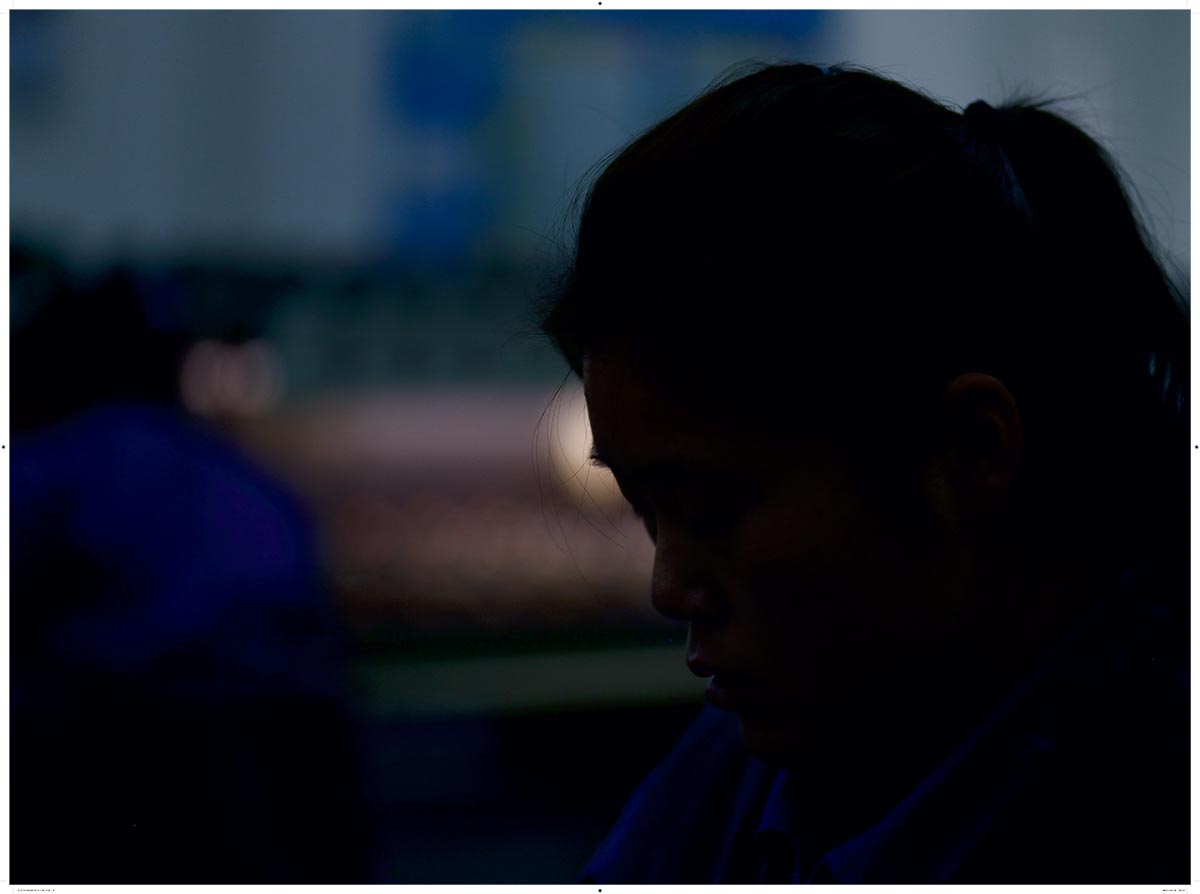

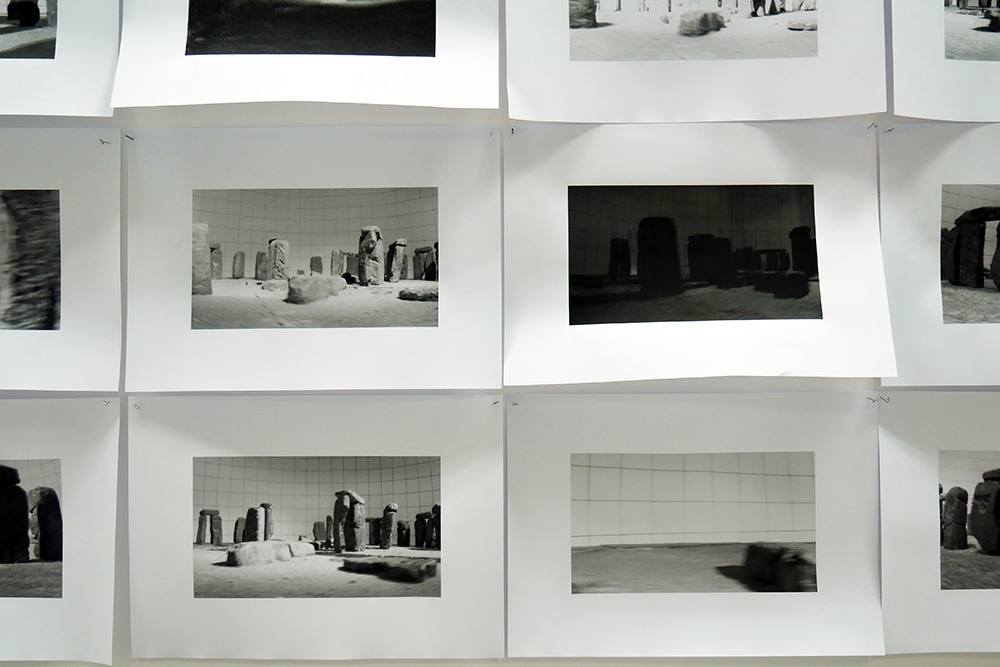

Pour cette exposition dans la Chapelle de l’Ancien Hôpital Général, les œuvres présentées ont été produites à partir des deux années de tournage dans les usines du Groupe Michelin à Clermont-Ferrand et à Shanghai.

Cette exposition conçue comme on penserait un film, agence, selon l’idée du montage cinématographique, des matériaux de différentes natures que le spectateur, par sa visite, peut agencer à sa guise. Dans ce lieu qu’est la chapelle, l’espace était divisé en quatre parties, un accueil proposant les archives du programme de recherche, un espace dédié aux éditions, un autre mettant à disposition des casques audio, et la salle de projection du film.

Workshop en lycée pro 2015-2016

Workshop en lycée pro – 2015/2016

du 28 avril au 10 mai 2016

Dans le cadre du projet fédérateur « Workshop en lycée pro », l’ESACM a accueilli les œuvres de :

Alexandre Paulus / Antoine Barrot / Armance Rougiron / Benoit Vidal / Emma Pavoni / Florent Poussineau / Marie-Camille Dodat / Myriam Urvoaz

Ces œuvres ont été réalisées dans le cadre d’un workshop d’une durée de 5 jours avec les élèves et les équipes pédagogiques et techniques des établissements suivants :

Ensemble Scolaire La Salle (Clermont-Ferrand)

Lycée Lafayette (Clermont-Ferrand)

BTP – CFA Haute-Loire

Lycée professionnel François Rabelais (Brassac-Les-Mines)

Lycée professionnel de la communication Saint-Géraud (Aurillac)

LPA Louis Mallet (Saint-Flour)

Lycée Charles et Adrien Dupuy (Le Puy-en-Velay)

Lycée Pierre-Joël Bonté (Riom)

L’armoire – Puzzle n°1

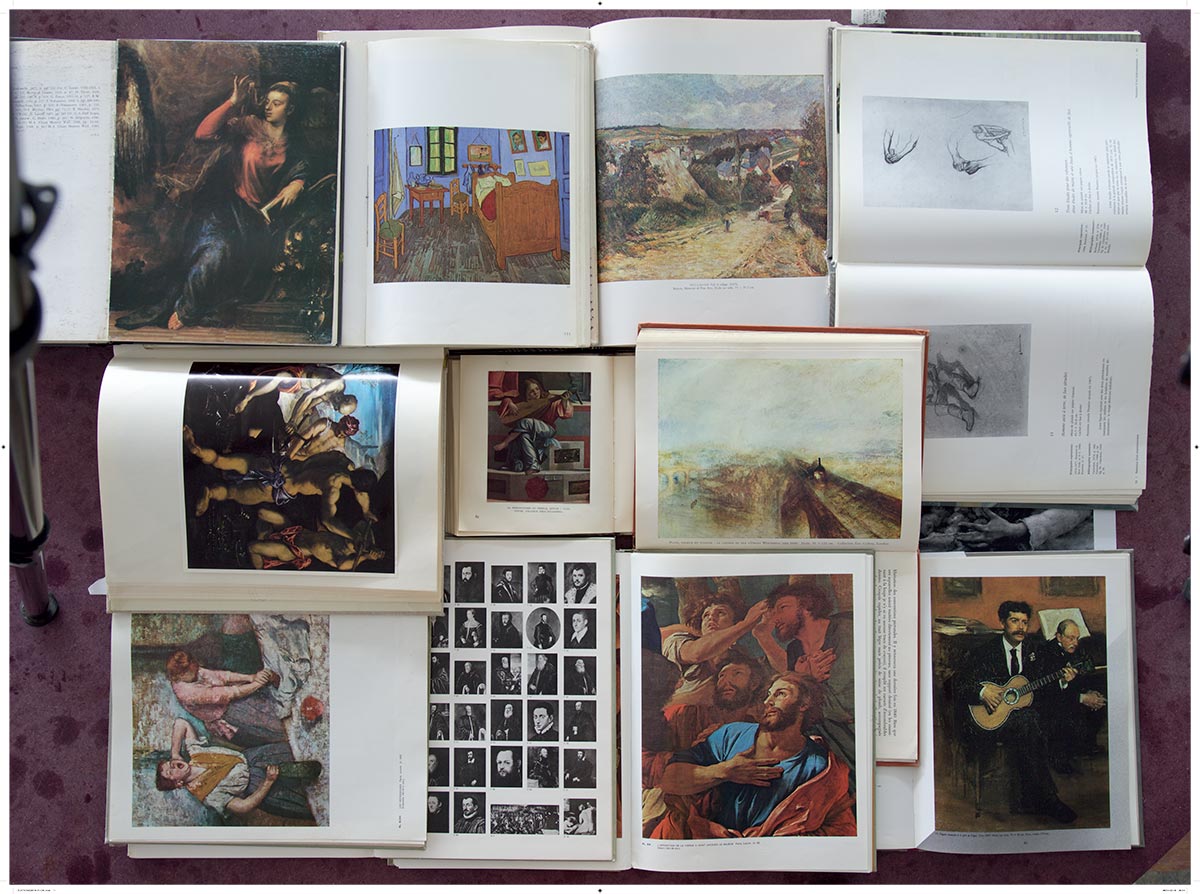

Pour mettre en jeu un éloge du temps ralenti, le programme de recherche L’intercalaire a réalisé un puzzle présenté lors de l’évènement «Do disturb» qui s’est tenu au Palais de Tokyo en avril 2016. Prenant comme base la durée de l’événement de «Do disturb» : 30 heures, nous avons fait de cette durée le temps de révélation d’une image.

Cette image contient l’ensemble des récoltes, souvenirs, livres, dvd, articles et toutes les archives constituées depuis le début du projet. Ce puzzle est une énigme à résoudre collectivement. À travers cette proposition L’intercalaire a invité à reconstituer, partiellement, cette cartographie d’une mémoire commune. Le puzzle est à échelle 1/1 de notre armoire de recherche. La boîte et son support font eux aussi écho à cette même armoire. Cet exemplaire unique est sans modèle, les membres du groupe étant les seuls à même de donner des indices sur la révélation de cette image.

Chantal Akerman – L’exposition d’un film

Chantal Akerman – L’exposition d’un film

du 8 au 13 février 2016

C’est dans le cadre du 38e Festival international du court métrage de Clermont-Ferrand et sous la forme d’un hommage à Chantal Akerman que nous avons décidé de montrer son 3ème long métrage, Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce 1080 Bruxelles.

Ce film sera projeté dans le Grand Atelier de l’ESACM. Cet espace n’est pas un cinéma mais un espace d’exposition qui sera, littéralement, traversé par le film. Ce dispositif tentera de rendre perceptible la manière dont Chantal Akerman a, par ailleurs, toujours pensé la question de l’image et de l’espace dans ses installations vidéos. Un film fleuve, solitaire, dont il sera possible de pénétrer l’espace temps si particulier à n’importe quel moment de la journée. Il n’y aura donc pas de séances mais une projection en boucle afin que l’espace singulier et cette temporalité permettent un autre point de vue sur le film.

Ce cinéma constamment articulé entre fiction et réalité, a toujours imprégné les artistes et les écoles d’art. L’école est donc heureuse de pouvoir accueillir cette œuvre et de la faire (re)découvrir au cœur des questions que partagent l’art et le cinéma.

Le secrétariat des écoutes spécial Chantal Akerman

En lien avec l’exposition nous avons invité « le secrétariat des écoutes ».

Ce projet est initié par François Marcelly, chercheur en résidence à l’ESACM pour l’année en cours et Camille Varenne, étudiant chercheur à l’ESACM également pour l’année en cours. Tous deux ont mis en place un secrétariat nomade invitant les passants à consulter des archives de toutes origines, artistes, penseurs, scientifiques… etc. Sur le modèle des radios libres, le binôme mettra à disposition du public des archives liées à la pensée et à la parole de Chantal Akerman.

Départs, exposition des diplômés 2015

Départs, exposition des diplômés 2015

du 30 septembre au 23 octobre 2015

Avec : Samira Ahmadi Ghotbi, Marie Astre, Antoine Barrot, Camille Brée, Marie-Camille Dodat, Rémy Drouard, Alexandre Paulus, Emma Pavoni, Florent Poussineau, Léa Puissant, Armance Rougiron, Jason Rouillot, Solène Simon, Marjolaine Turpin, Myriam Urvoaz, Camille Varenne, Benoit Vidal

et la participation de Margaux Chérasse

Accompagnés par un choix d’œuvres issues des collections privées de l’équipe de l’ESACM

Gaston Chaissac, Jean Dupuy, Richard Fauguet, Serge Hélias, Daniel Johnston, Sol LeWitt, Florendo Nanni, Patric Saytour, David Tremlett, Claude Viallat

Commissariat : Damien Airault

Régie : Colombe Marcasiano

Cette exposition a donné lieu à un site dédié aux diplômés 2015 : www.esacm-diplômés.fr

Le diamant touche une plage

Ce programme de Recherche commence en 2013-2014 avec Robinson (Vendredi) et continue en 2014-2015 avec Vendredi (Robinson). Il s’articule autour du roman Robinson Crusoé de Daniel Defoe, publié en 1719.

Il s’agit de travailler autour des aspects métaphoriques, mythologiques, fictionnels et conceptuels du roman. Nous avions pour objectif d’essayer de décrypter la figure de Robinson, puis de comprendre les relations qu’entretiennent Robinson et Vendredi, d’en imaginer de nouvelles, tout en les déplaçant. Qu’est-ce qui dans ce rapport ambigu à l’autre fait encore sens aujourd’hui, qui plus est au sein d’une recherche collective, dans une école d’art?

Plusieurs questions sont posées, comme l’articulation entre ce héros et sa figure contemporaine, l’analogie possible de Robinson comme chercheur. Comment évoquer les conditions de la rencontre avec cet autre qu’est Vendredi, matière sauvage d’un savoir lointain s’infiltrant peu à peu dans Robinson.

Cette deuxième étape où Robinson rencontre Vendredi, est l’objet de cette séance aujourd’hui, qui donne lieu à un « spectacle de la recherche ». Tout au long de cette année, nous avons rencontré ces deux personnages autour d’une table alors qu’ils s’étaient déjà rencontrés au XVIIème siècle sur une plage de la «Despair Island», l’Ile du Désespoir.

Ce fut pour nous la découverte de nouvelles promesses temporelles et géographiques. La table de recherche devint alors notre Ile du Désespoir autour de laquelle gravitèrent les propositions qui tentaient de restituer les figures de Vendredi et Robinson aujourd’hui.

Une aventure qui se déroule autour d’une table.

Cette table est devenue notre île mais aussi notre radeau car tout a toujours tourné autour d’elle (de lui) : discuter, échanger, écrire mais aussi manger et boire.

Cette année, Vendredi a mangé Robinson. Il est celui qui apporta la chair de l’ailleurs, il fut le lointain qui perturba le présent. Robinson effrayé par la peur d’être mangé, tétanisé par la figure de l’autre, le rejeta tout en s’immobilisant.

Cette année, Vendredi a cannibalisé Robinson.

Destructurée par d’incessants allers et retours, visuels, épistolaires, réels, notre recherche s’est construite page par page, mail par mail, jour après jour. A la fois par ses singularités et comme volonté collective, elle est attaquée de tout côté par un Vendredi sauvage, combattant et refusant la forme comme fixation du présent. Nous avons pu voir, à certains instants, émerger et remonter à la surface une épave.

La recherche fut alors pensée comme cette épave émergeant des flots du temps passé, visible par instant, perturbant le présent, le scindant en plusieurs temps, introduisant en lui une essentielle hétérogénéité. Voilà comment c’est arrivé…

le diamant touche une plage from esacm on Vimeo.