Journée d’étude sur une approche de la science fiction

Préparées et pensées par LOUISE HERVÉ ET CHLOÉ MAILLET

Dans une note de L’Idée d’une histoire universelle, le philosophe Emmanuel Kant se demande si la justice universelle ne serait pas plus simple pour les habitants des autres planètes. Se placer du point de vue d’un extraterrestre, ou du point de vue d’un être humain du futur permet-il de réfléchir à l’art, la science, la raison, la politique ?

Intervenants:

SYLVIE ALLOUCHE

Ancienne élève de l’École Normale Supérieure de la rue d’Ulm, Sylvie Allouche a suivi un parcours à la fois scientifi que et littéraire avant de devenir docteure et enseignante en philosophie. Elle a enseigné ou bénéfi cié de bourses dans diverses universités européennes. Spécialiste de la science-fiction, elle a coorganisé le mois de la SF à l’École Normale Supérieure. Cherchant à élaborer une méthode d’exploration systématique des possibles, ses travaux visent à la fois à philosopher avec la fiction (en particulier la science-fi ction et les séries télévisées) et à réfléchir aux enjeux spéculatifs de la transformation technologique du corps humain, autrement dit à penser la posthumanité.

DAMIEN AIRAULT

Sorti de l’Ecole du Magasin de Grenoble en 2002, Damien Airault est commissaire d’exposition et critique d’art. Il a co-dirigé l’association parisienne Le Commissariat pendant quatre ans et fait partie des fondateurs de l’espace indépendant Treize. Est-il possible de reconstituer une des plus grandes expositions pluri-disciplinaires et trans-historiques du XXe siècle, quand il n’en reste pas, ou presque pas, de traces ? En se plongeant dans les archives de l’exposition Science-Fiction organisée par l’influent Harald Szeemann en 1967, Damien Airault observe la manière dont le commissaire d’exposition-auteur exposait le fonds d’archives, de pulps, d’objets et d’images vernaculaires de Pierre Versins, en les confrontant à des pratiques d’artistes. La question est aussi de comprendre ce qu’étaient alors les rapports entre art et science-fiction, à travers une exposition emblématique qui est surtout connue aujourd’hui par son énigmatique catalogue, prisé du fandom comme des historiens de l’art.

NICOLAS BOONE

Certains se souviennent des tournages sans caméra mimés à grand renfort de figurants et de mégaphone qu’organisait Nicolas Boone au sortir de l’École des Beaux-Arts de Paris. De nombreuses villes ont sans doute encore en mémoire ses tournages-fêtes où au milieu d’un pré, d’un stade ou devant un château, majorettes, membres de clubs sportifs variés, fanfares, clubs de tuning, pompiers, maire, et acteurs, participaient à l’élaboration de films de genre orgiaques et inquiétants, au milieu des mouvements précipités de l’équipe technique (qui apparaissait elle-même dans le film). Nicolas Boone, artiste, cinéaste, a réalisé plusieurs séries de films d’anticipation politique, qui décrivent avec la même énergie des sociétés tentaculaires, des foules cannibales, des monologues sur la fin du monde. Dans sa série d’anticipation BUP, Nicolas Boone montre l’explosion de la Modernité, notre présent ; dans Le rêve de Bailu, (…) (…) un film de propagande chinois, BUP devient encore plus vrai… Dans ses derniers films, il rencontre frontalement la science-fiction, ou bien elle le rattrape : Les Dépossédés, empreint de cyberculture, traverse le transhumanisme, les jeux vidéo, les ondes géostationnaires, la biologie. Dans Hillbrow, un quartier postmoderne de Johannesbourg où il réactive le quotidien des habitants, la ville devient celle du monde de l’« après ». Enfin, dans Psaume (encore inédit), il fictionnalise un monde futur, ramenant étrangement celui-ci aux complaintes, à la violence et à la poésie des psaumes.

ALAIN DELLA NEGRA ET KAORI KINOSHITA

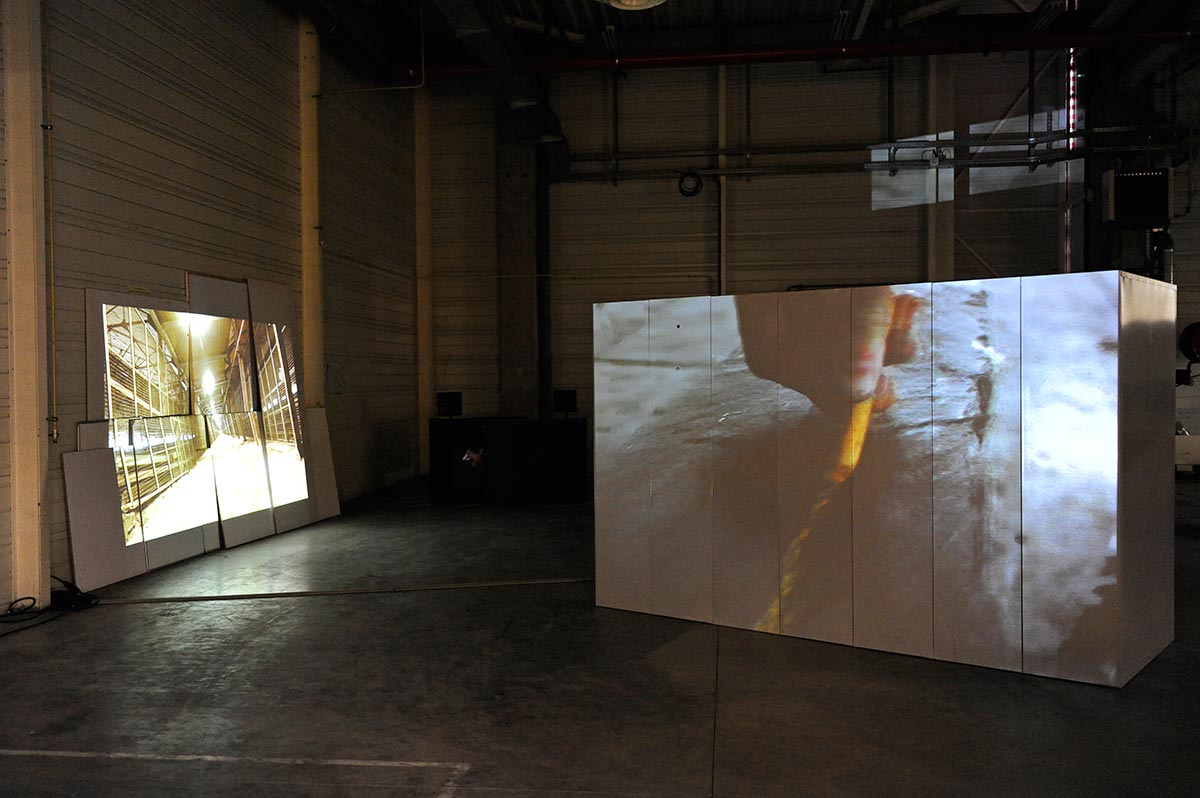

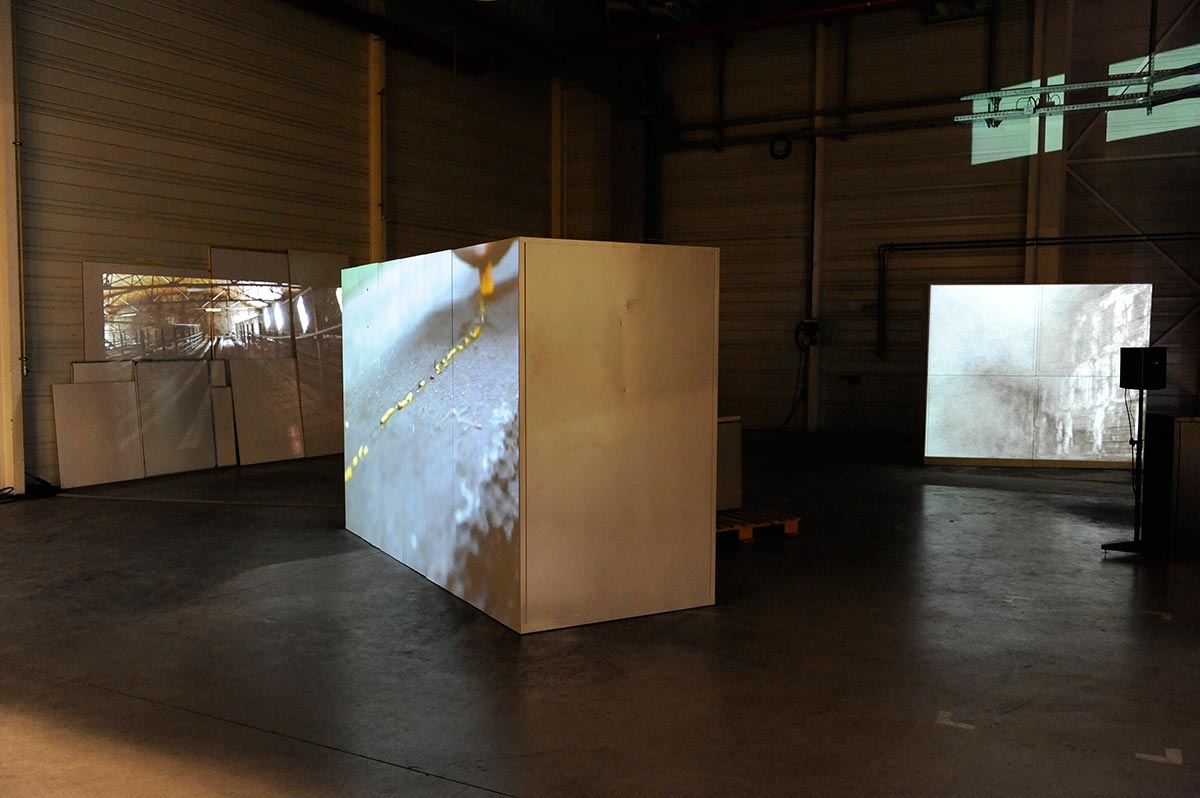

Formés au Studio National des Arts du Fresnoy au début des années 2000, Alain della Negra et Kaori Kinoshita travaillent ensemble à la réalisation de films entre documentaire et fiction, d’installations, de performances. Passionnés par l’anticipation, ils peuvent faire du tournage d’un film un outil pour faciliter des rencontres ou faire, avec une méthode quasi-anthropologique, une observation participative au sein de communautés qui tentent, aujourd’hui, de vivre un ailleurs ou un futur quelque part entre post-humanité, nouvelles technologies et chamanisme. Ils préparent un projet en collaboration avec la communauté des Raéliens selon qui l’humanité est née de la rencontre avec des habitants d’autres planètes, et travaillent parallèlement à un film qui imagine pour la société japonaise un futur dans lequel les femmes auraient disparu.

CATHERINE DUFOUR

Écrivaine et lectrice minutieuse de tous les genres littéraires, Catherine Dufour est l’auteure d’une tétralogie de fantasy exaltée, Quand les dieux buvaient, de plusieurs romans et de nouvelles qui revisitent avec un humour corrosif aussi bien la littérature du XIXe siècle que les contes et romans pour jeunes adultes. Elle a fait paraître en 2005 Le Goût de l’immortalité, son premier projet de science-fiction, dont la genèse emprunte aux Mémoires d’Hadrien de Marguerite Yourcenar, au cyberpunk, à Fritz Lang, Laclos, Blade Runner. On y découvre l’histoire d’une vieille dame de l’an 2304 qui raconte sa jeunesse, sa mort et les formules qui l’ont rendue immortelle, dressant au passage une description violente et empreinte d’humour noir d’une humanité occupée à prolonger par la technologie et le chamanisme des vies déjà mortes, ou presque.

KAPWANI KIWANGA

Kapwani Kiwanga est artiste, a étudié l’Anthropologie au Canada, tourné des documentaires en Ecosse, participé au programme La Seine des Beaux-arts de Paris et est passée par le studio national des arts du Fresnoy. Son intérêt pour les récits historiques, les archives et les traditions orales l’ont conduite à élaborer des fi lms, des installations et des performances dans lesquelles elle remet en jeu les narrations dominantes et en explore les interstices. Dans son cycle Afrogalactica (2011-2012), une série de conférences-performances, elle incarne une chercheuse du futur, anthropologue de l’an 2278, et mêle analyse historique, imaginaire afrofuturiste et anticipation politique, autour de la fi gure fondatrice du musicien Sun Ra, auteur du fl amboyant space opera militant Space Is the Place.

PIERRE LAGRANGE

Sociologue formé à l’Ecole des Mines et à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, enseignant à l’Ecole Supérieure (…) (…) d’Art d’Avignon et chercheur associé au LAHIC, Pierre Lagrange s’est spécialisé dans l’étude des “savoirs rejetés”, à propos desquels on mobilise souvent des termes comme ceux de croyance, d’irrationnel, de pseudoscience, et dont les porte-paroles aspirent à les rapprocher des sciences légitimes. Sa recherche propose de décrire, par des enquêtes empruntant à l’ethnographie, comment la distinction entre pratiques scientifi ques acceptées et pratiques scientifi ques dites déviantes (parapsychologie, cryptozoologie, occultisme ou ufologie) se construit et reconstruit sans cesse. La science-fiction se heurte parfois aux para-sciences et leur emprunte autant qu’elle leur confie certains de ses objets. Pierre Lagrange excelle à montrer que certaines des figures les plus connues d’extraterrestres (les petits hommes verts, les ET de Roswell, ou les little greys des récits d’enlèvements américains) ont aussi une histoire et sans doute une anthropologie.

MICHÈLE MARTEL ET BENJAMIN HOCHART

« Faire un travail qui n’est pas le simple résultat d’un protocole de production mais une trace résiduelle de l’apparition de la forme » : Benjamin Hochart est artiste, et pratique le dessin de manière élargie. Avec lui, Michèle Martel, docteure en Histoire de l’art, spécialiste d’Hans Arp et enseignante à l’ESAM Caen/Cherbourg, propose une contribution commune, faite d’allers-retours entre textes de l’écrivain J.G. Ballard, images issues du mouvement pop, oeuvres spatialistes de Lucio Fontana, et cinéma de science-fi ction mainstream ; ils observent l’apparition d’images au prisme de la littérature de science-fiction.

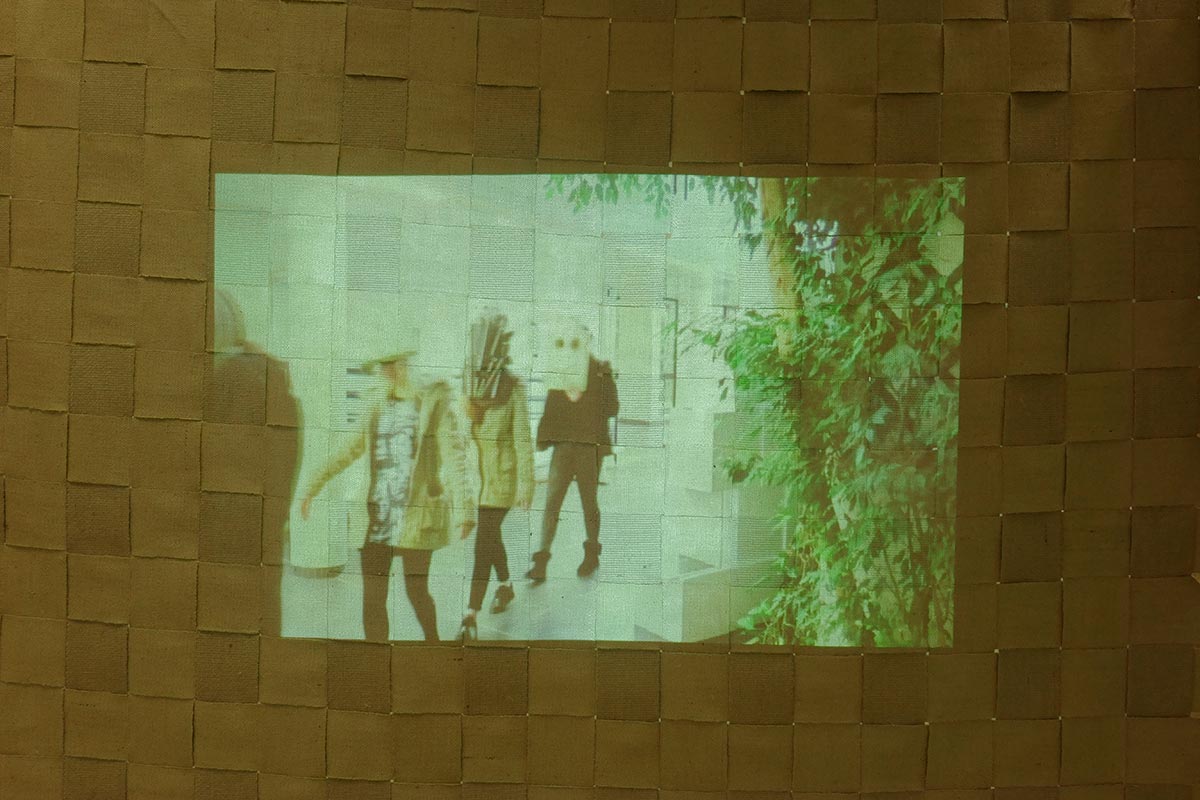

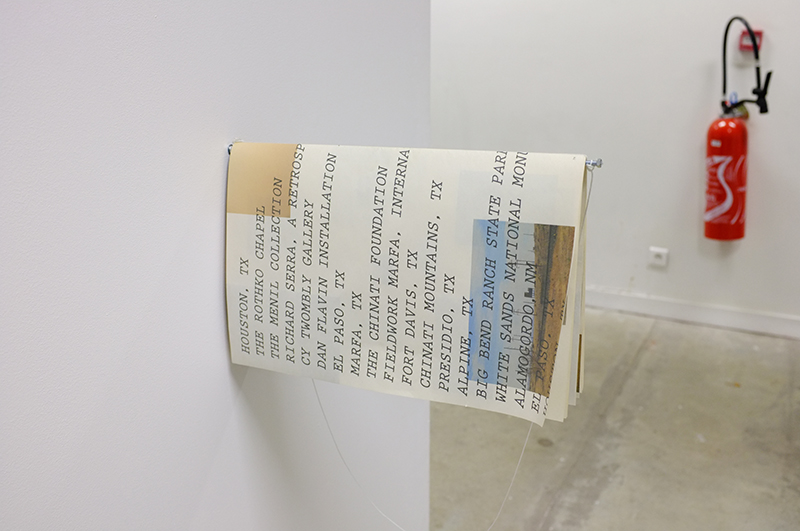

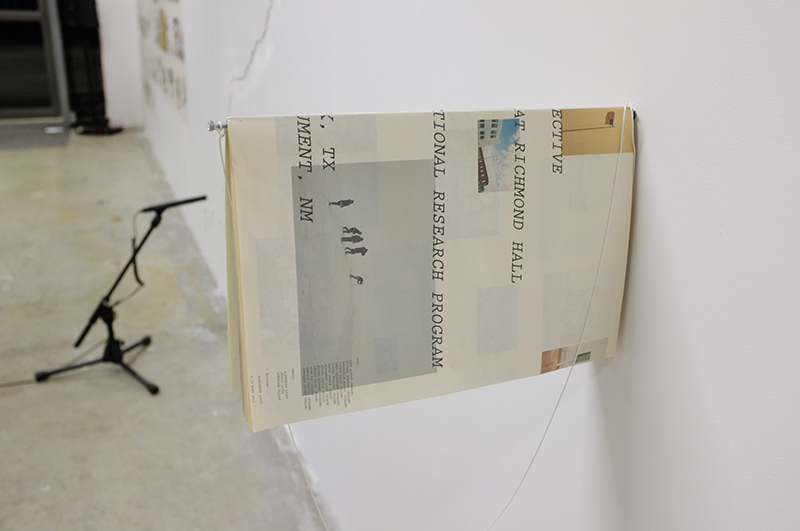

Projection d’un film d’HÉLÈNE MEISEL

Hélène Meisel est historienne de l’art. Ses recherches l’ont amenée à écrire des critiques sur de multiples artistes, à collaborer souvent avec eux, à expérimenter la conférence-performance et le film-conférence. Elle a mené une enquête sur le festival international de la science-fiction de Metz (1976-1986) qui recevait tous les grands noms de la science-fiction à une époque où elle devenait populaire et grand public en France. Suivre ce festival ouvert par une conférence mémorable de Philip K. Dick, c’est aussi toucher la réception de la science-fiction en France pendant une décennie.

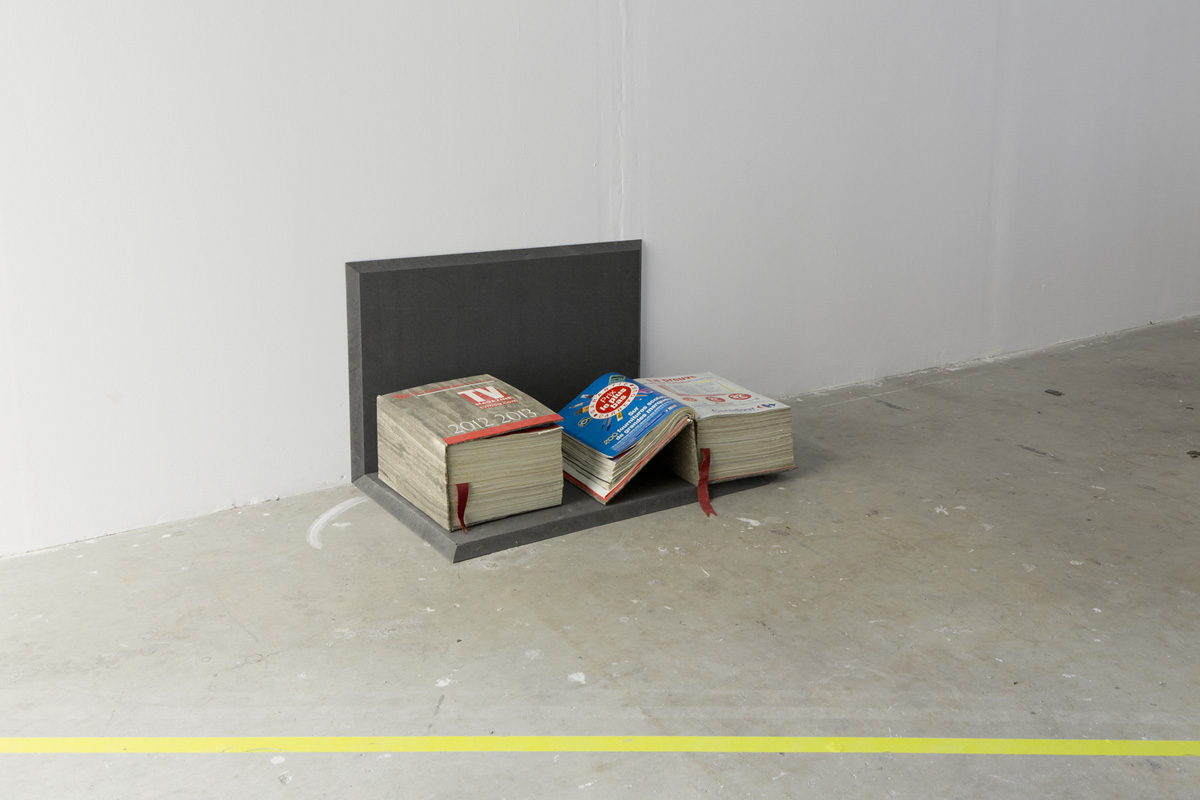

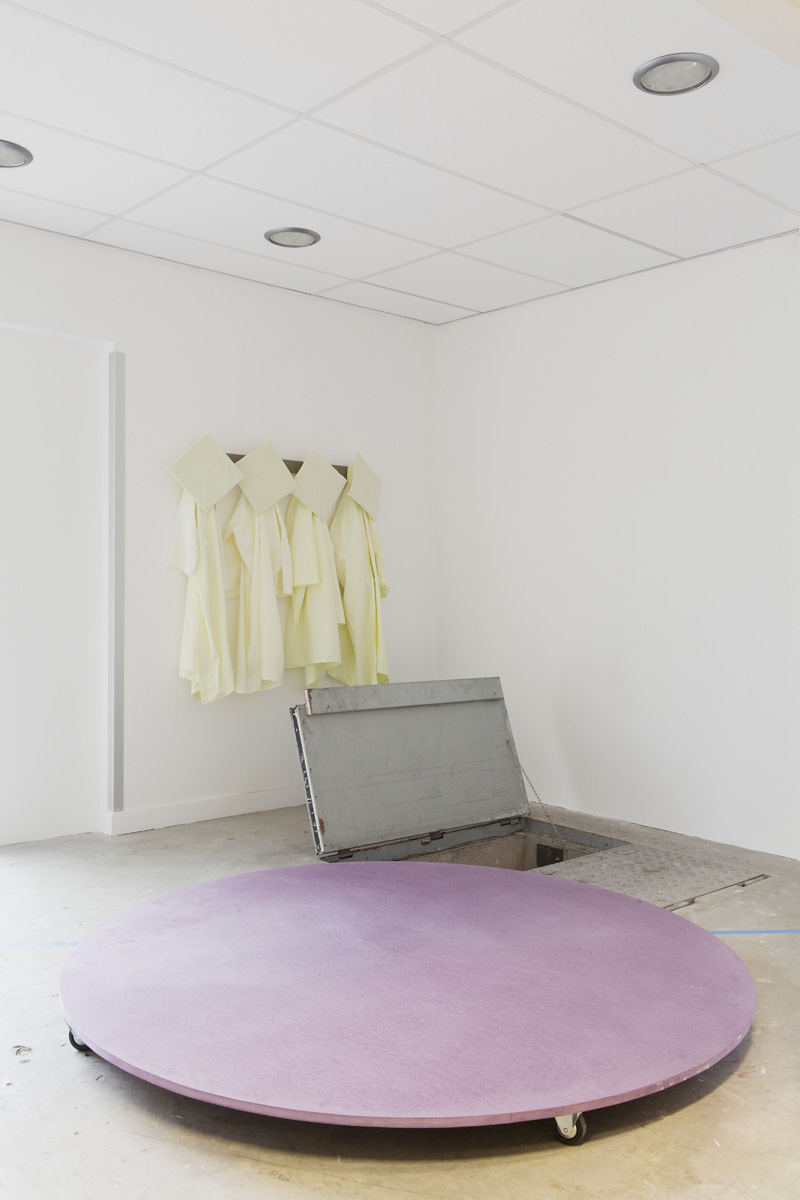

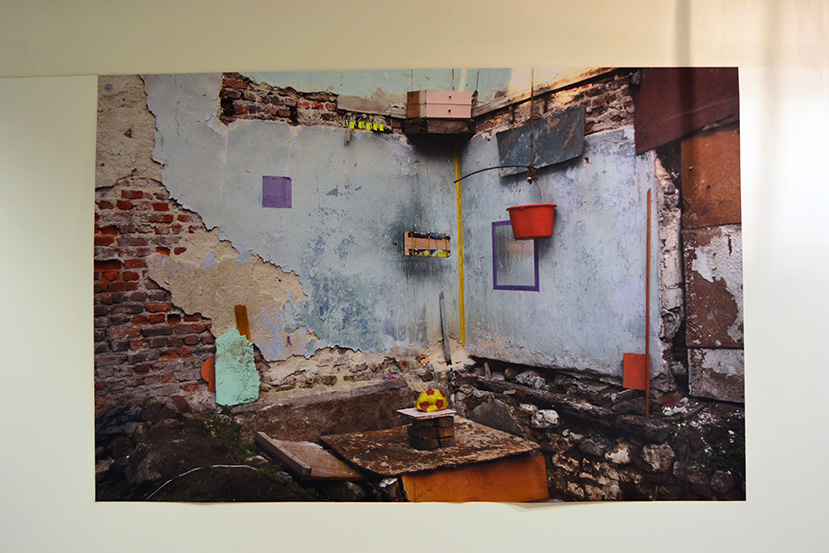

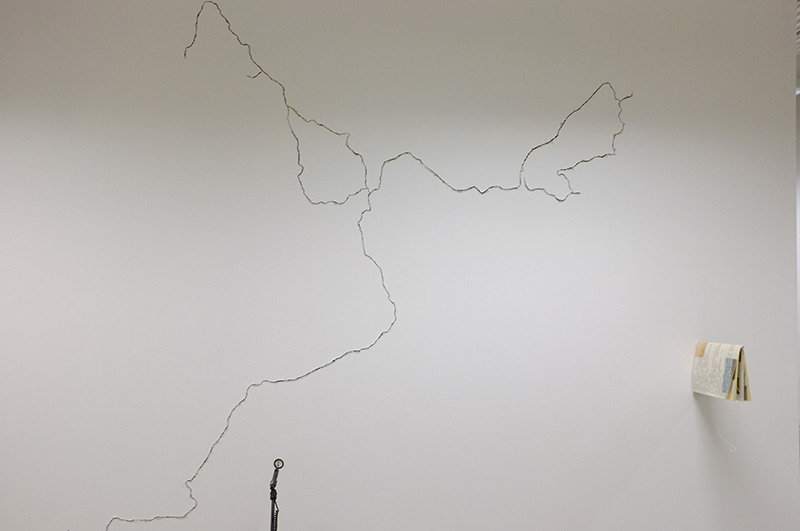

Scénographie de FABRICE CROUX avec les étudiants de l’ESACM

Formé à La Villa Arson à Nice, à l’école supérieure d’art de Grenoble et à L’ESAA d’Annecy, Fabrice Croux est artiste et compose des récits à partir d’objets, de textures, de décors. C’est aussi un fin connaisseur du cinéma de science-fiction, et les ambiances délétères des décors en carton-pâte éclairés de rose, jaune ou vert, des films de Mario Bava, ou le monolithe épuré de 2001 L’odyssée de l’espace sont pour lui des matériaux d’étude autant que de travail.