Catégorie : accueil

Période estivale : les horaires d’ouverture changent !

« L’écho permanent » à la Biennale « Chemin d’art » de Saint-Flour

Les étudiant·e·s de la Fabrique « Paysage, Milieu, Hors-les-murs » participent à la Biennale Chemin d’art de Saint-Flour Communauté.Ils et elles ont entamé des recherches plastiques sur la commune de Chaliers, dans le Cantal. Leurs installations seront visibles du 26 juin au 18 septembre 2022, le long de la rue principale de la commune.Un temps de découverte avec les étudiant·es sera proposé samedi 25 juin à 12h45, lors de l’inauguration.

Image miniature de la page d’accueil : Lorenzo Partenza, 4e année

« Ateliers mobiles, itinérance terrestre » : un projet pour la Biennale internationale de Design de Saint-Etienne

Les étudiant·es montreront leurs ateliers mobiles lors de la Biennale internationale de Design de Saint-Etienne, du 26 au 3 juillet 2022.

Quel champ des possibles pour la création artistique hors de l’atelier ? L’artiste peut-il faire du territoire son atelier ? Telles sont les questions que se sont posées les étudiant·es et les enseignant·es de la Fabrique « Milieu, Paysage, Hors-lesmurs » de l’ÉSACM, dans le cadre de la Biennale Internationale de Design de Saint-Etienne. Ce groupe de travail réunit des enseignant·es et des étudiantes de toutes les promotions autour de questions liées au paysage, naturel ou urbain, et des différents milieux qui le traversent.

Pour ce projet, les étudiant·es ont conçu et réalisé des véhicules leur permettant de poursuivre leurs recherches en itinérance. Ces structures mobiles, qu’ils et elles ont conçu comme des œuvres en soi, permettent également le transport de matériaux et d’outils nécessaires à la réalisation de travaux ou d’actions lors de leur déplacement.

Par exemple, une boîte installée à l’arrière d’un vélo se transforme en table de travail, une remorque permet de ranger des costumes qui nourriront des actions, la roue d’un tandem inscrit la formule « aventureusement vôtre » sur les chemins où il passe, etc.

Ils et elles ont été accompagné·es par leurs enseignant·es, mais aussi par un designer et un ingénieur de l’entreprise Michelin pour mettre au point les aspects techniques des véhicules. Les étudiant·es ont également été conseillé·es et fourni·es en matériaux textiles par l’entreprise Picture Organic Clothing. Lespremiers tests de mise en circulation ont eu lieu le samedi 7 mai 2022 sur les pistes Michelin de Ladoux.

Ces ateliers mobiles ont été expérimentés du 25 au 29 mai 2022, lors d’un voyage qui a relié les abbayes romanes de Clermont-Ferrand, Orcival, Saint-Nectaire, Issoire et Saint-Saturnin, à raison de 25 km par jour.

Les ateliers mobiles feront escale du 26 juin au 3 juillet 2022 à la Cité du Design, dans le cadre de la Biennale internationale du design de Saint-Etienne , où les étudiantes poursuivront leurs recherches et créations en cours.

Conception et réalisation :

• Les étudiant·es de la Fabrique « Milieu, Paysage, Hors-les-murs » : Léon Bernard, Jade Bouchaud, Nina Durel, Latifa Guersen, Malo Lagabrielle, Anne-Gaëlle Pralong, Lucie Ransan, Zoé Signabout et Pauline Saut.

• Un projet suivi par Roland Cognet (artiste, professeur de volume), Serge Lhermitte (artiste, professeur de photographie), Linda Sanchez (artiste, professeure de volume) et J. Emil Sennewald (critique, journaliste, professeur de philosophie)

• Conseillers techniques : Arnaud Frappart, créateur de l’atelier La libre roue, à Chamalières, et Yves Potin, respectivement designer et ingénieur chez Michelin. Vincent André, directeur général de l’entreprise Picture Organic Clothing.

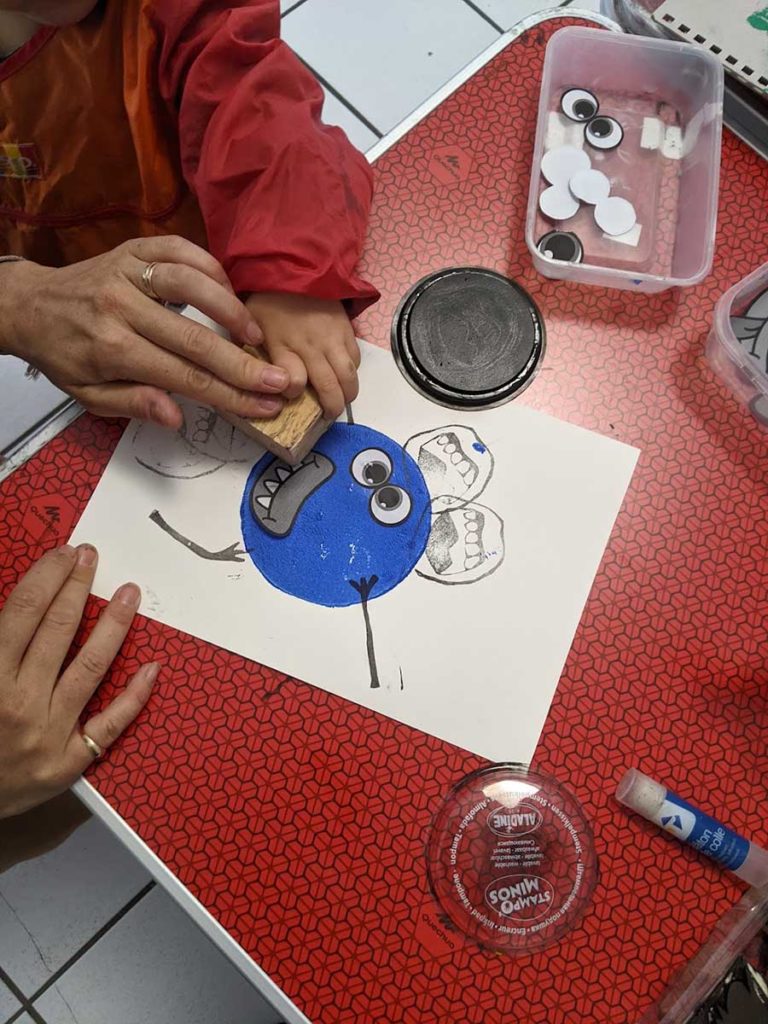

Portrait ancienne étudiante / Jade Sauvage

Jade Sauvage est plasticienne et intervenante en médiation culturelle et artistique. Diplômée du DNSEP en 2012, elle obtient ensuite un Master 2 Création et études des Arts contemporains, spécialité Arts et Existence à l’Université Lille 3, auquel elle accède par équivalence. En fondant l’association Écarts d’Arts en 2013, elle crée son activité professionnelle, spécialisée dans la mise en place d’ateliers artistiques pour tous les publics et dans l’accompagnement de lieux artistiques et culturels dans leur démarche d’accessibilité aux publics en situation de handicap.

Pouvez-vous nous parler de votre activité ?

Je conçois et anime des ateliers artistiques pour permettre à tous les publics d’expérimenter la création et de découvrir des techniques. J’interviens dans des écoles, universités, établissements médico-sociaux et sociaux, lieux culturels, EHPAD et hôpitaux, crèches, maisons de quartier, etc. J’adapte ma proposition, ainsi que les outils, en fonction des participant·es aux ateliers et au projet, pour que chacun·e puisse s’exprimer, créer et montrer sa sensibilité. Je propose des ateliers de peinture, photo, cyanotype, gravure, tampon, dessin, vidéo, sculpture et modelage. L’idée est de permettre à tout le monde, quel que soit l’âge, les capacités ou difficultés rencontrées, de s’exprimer le temps d’un atelier à travers un médium artistique. J’interviens beaucoup auprès des publics en situation de handicap.

En parallèle, j’accompagne les lieux artistiques et culturels (musées, centres d’art, théâtres, salles de concert, cinéma, etc.) en leur proposant des outils et des actions de médiation. Je conçois des ateliers culturels et des visites guidées, des supports de visites et des outils de médiation, des guides d’exposition et de la signalétique. J’épaule les équipes dans leurs démarches pour faciliter l’accessibilité de leurs équipements et propositions.

Par exemple, j’ai travaillé en 2017 pour la fondation Louis Vuitton en formant les médiateur·ices à l’accueil et la médiation pour les publics en situation de handicap intellectuel et psychique. Lors cette formation, ils et elles ont pu acquérir des connaissances sur les besoins spécifiques de ces publics, découvrir des outils de médiation et concevoir une visite adaptée de l’exposition.

J’ai aussi travaillé pour le FRAC Franche-Comté de 2013 à 2014 sur leur accessibilité au public en situation de handicap de manière globale : accès au bâtiment, aux équipements et expositions, formation des médiateurs, amélioration de la signalétique, mise en place de maquettes d’œuvres et de livrets d’exposition, etc. Puis de 2014 à 2019, j’ai continué à travailler avec le FRAC sur la réalisation des guides d’exposition destinés aux personnes en situation de handicap intellectuel.

En 2021, j’ai accompagné le festival Chalon dans la rue autour de la sélection de spectacles adaptés aux personnes en situation de handicap, ainsi que la réalisation d’un programme en « Facile à lire et à comprendre » pour le handicap intellectuel, et la présence d’un point d’accueil et de renseignement pour les spectateur·ices en situation de handicap.

Lors des projets d’accessibilité qui nécessitent d’entrer dans des considérations très techniques, je travaille en collaboration avec d’autres prestataires, comme lors de la réalisation de guides d’exposition en braille, la fabrication de panneaux pédagogiques avec des illustrations tactiles ou bien la mise en place de visites en langue des signes française.

Comment votre parcours s’est-il spécialisé dans les projets de médiation ?

J’avais ce projet-là avant même d’entrer en école d’art. Au moment de choisir un cursus d’étude, j’ai envisagé l’art-thérapie, par exemple. J’avais envie de rencontrer le public avant tout. Il se trouve que j’avais vécu quelques expériences d’accompagnement de ce type, lors de jobs saisonniers ou en tant que bénévole. Je suis entrée à l’école d’art avec cette idée, et une fois mon diplôme obtenu, j’ai souhaité m’outiller davantage, en demandant une équivalence pour entrer en Master 2 Création et études des Arts contemporains, spécialité Arts et Existence à l’Université Lille 3.

En parallèle de cette année de master, j’ai fondé l’association Écart d’Arts avec une amie musicienne. Nous l’avons pensée comme une structure qui permet aux artistes de partager leurs pratiques et techniques auprès de publics variés.

J’ai poursuivi sur le terrain, avec un service civique auprès du FRAC Franche-Comté, qui m’a donné envie de poursuivre dans cette direction, et d’intégrer cette thématique au panel d’actions de l’association.

Quels sont les médiums que vous explorez et proposez en atelier ?

J’adapte mes propositions à l’infini en fonction du public, mais j’ai pu aborder autant la peinture, que le dessin, les collages, les impressions comme la gravure, le cyanotype, ou encore la vidéo. J’ai découvert la plupart de ces pratiques au sein des ateliers de l’école, et ce parcours-là m’amène à aborder ma relation au public différemment d’un·e autre intervenante.

Quels sont les outils que l’école d’art vous a apportés dans votre approche de cette activité ?

Durant les 5 années d’école j’ai pu me nourrir des cours d’histoire de l’art, des différentes conférences d’artistes, galeristes, critiques d’art, des expositions telles que les biennales à Venise, des workshops divers et variés. Cette ouverture à l’art, tant par les apports théoriques qu’à travers la pratique, me permet aujourd’hui de faire de la médiation culturelle et d’animer des ateliers afin de sensibiliser le plus grand nombre à la création contemporaine.

Vos activités prennent une nouvelle direction, pouvez-vous en dire plus ?

D’ici le mois de juillet, j’intégrerai la Direction du patrimoine de la ville de Besançon en tant que chargée de médiation culturelle. Je proposerai toujours des ateliers de pratique et des supports de médiation, de la formation et des visites guidées auprès du public scolaire, familiale et du champ social. Je vais être ainsi amenée à travailler par exemple pour le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, pour la Maison Victor Hugo, les musées des Beaux-Arts et du Temps de Besançon.

insta @ecartsdarts https://www.instagram.com/ecartsdarts

facebook @ecartsdarts https://www.facebook.com/ecartsdarts

site web www.ecartsdarts.com

Projection du film « Rôle vampire »

Dans le manoir de Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt, une communauté de vampires en crise cherche à recruter de nouveaux membres…

Le film Rôle vampire est le second volet du programme Causes Mineures, conçu par Clémence Agnez et Arnaud Dezoteux. Ce projet de recherche et création se concentre sur la pratique du jeu de rôle dit grandeur nature (ou GN). Cousin du jeu de rôle sur table, le GN se joue en incarnant physiquement un personnage qui interagit avec d’autres au sein d’un univers fictif et suivant un système de règles préétablies.

Fruit d’un workshop au long cours à l’ÉSACM avec un petit groupe de participant.es, mêlant étudiant.es en master et chercheur.euses de la Coopérative de recherche, « Rôle vampire » est à la fois un jeu qui se joue dans sa propre « mise en film » mais c’est aussi un film qui ne cesse de s’interroger, par le biais d’une narration émergeant au hasard de l’action spontanée et de ses accidents, sur ce que pourrait être une forme hybride entre cinéma et jeu de rôle.

Une production ÉSACM et Glassbox

Avec : Clémence Agnez, Crystal Aslanian, Marion Balac , Vincent Caroff , Leticia Chanliau , Arnaud Dezoteux, Philippe Eydieu, Juliette Jaffeux , Carin Klonowski, Danaé Seigneur, Nino Spanu

———-

Projection à 19h

suivie d’une discussion avec l’équipe du film

Mercredi 8 juin 2022

À la Jetée

6 Pl. Michel de l’Hospital,

63000 Clermont-Ferrand

————-

Projection à 18h et 19h

Samedi 11 juin 2022

Glassbox

4 Rue Moret,

75011 Paris

Un concert par Ernest Bergez, mercredi 18 mai 2022 à 18h

Actif au sein de plusieurs formations (Orgue Agnès, Kaumwald, Tanz Mein Herz), Ernest Bergez fait converger les lutheries électroniques et acoustiques dans une logique d’hybridation.

En solo sous le nom de Sourdure, il investit le répertoire traditionnel du Massif Central et développe une forme de chanson personnelle et bricolée, en français et en occitan auvergnat. Prospective et empirique, sa démarche se situe à la jonction entre un esprit d’expérimentation, une pratique du violon et du chant attachée aux traditions populaires du Massif Central, une recherche poétique dans le bilinguisme franco occitan et une longue habitude de travailler avec divers instruments et outils électroniques.

Avec la création en 2019 du quatuor Sourdurent, aux côté de Jacques Puech, Elisa Trébouville et Loup Uberto, il exerce sa plume à l’occitan, se mettant au service d’une musique d’ivresse et de communion et assumant un tropisme pour les musiques populaires du moyen-orient et des pourtours méditerranéens.

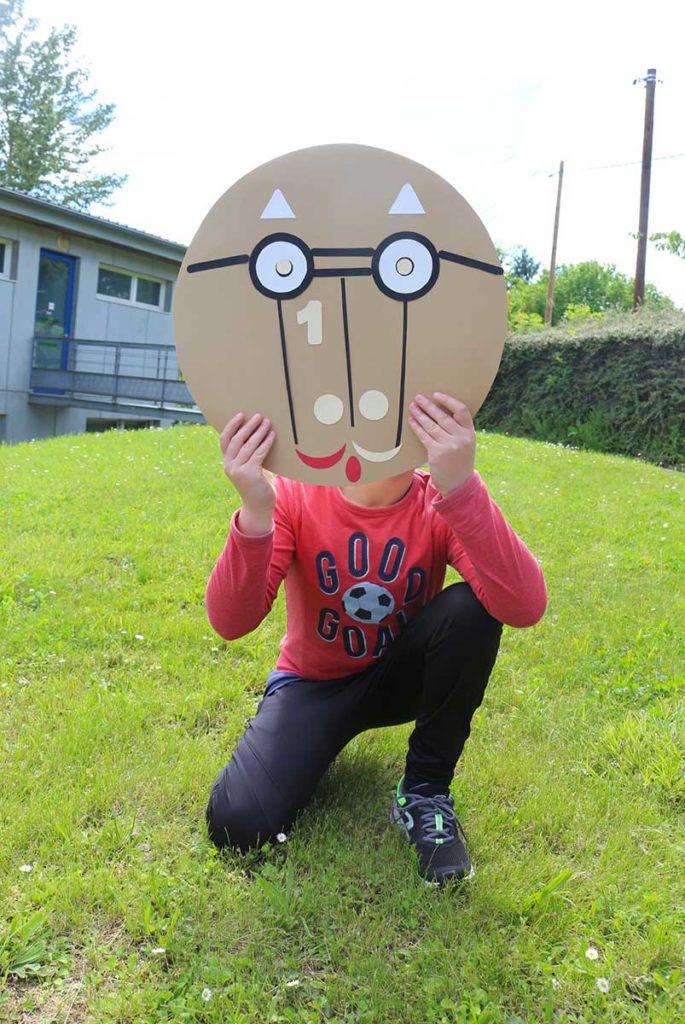

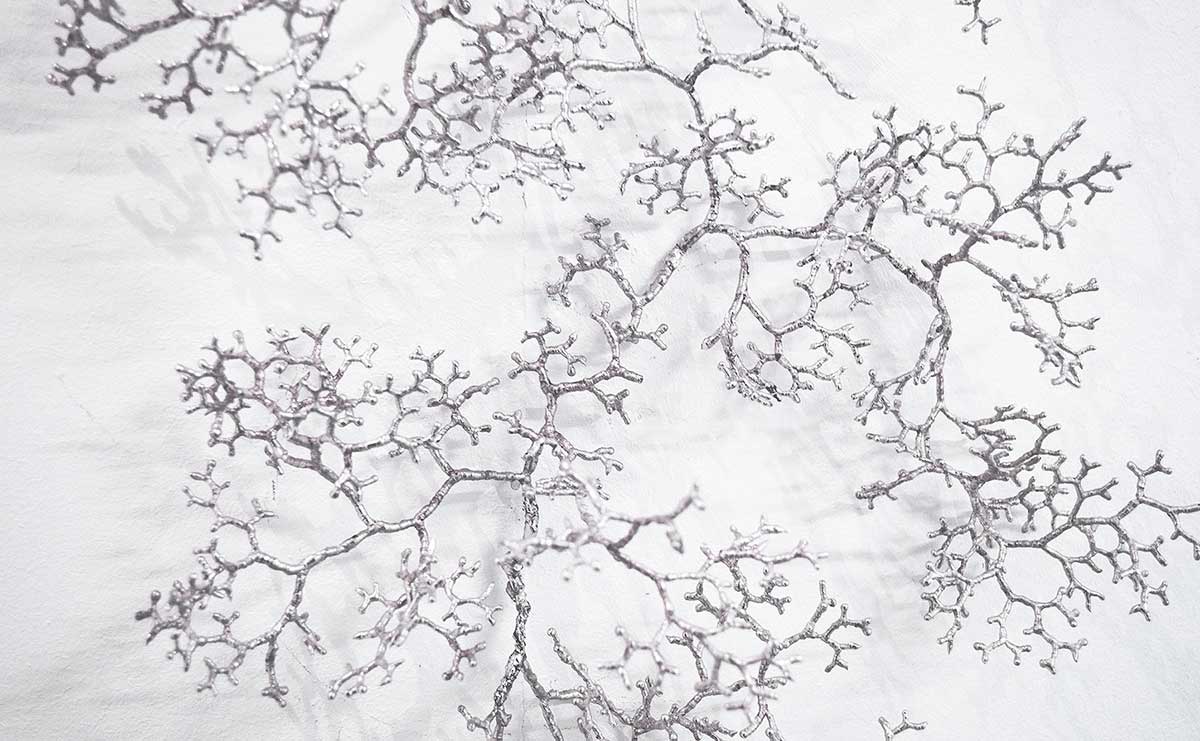

Portrait ancien étudiant / Hugo Livet

Hugo Livet a été diplômé d’un DNSEP en 2012 à l’ÉSACM. Artiste plasticien, il vit et travaille à Paris.

Dessin, objets, installations, ses propositions explorent le langage universel de la nature. Il est aussi à l’origine du projet numérique DMT vision qui croise les univers de la science-fiction et de la bande dessinée. Il a participé à de nombreuses expositions personnelles et collectives, en France comme à l’étranger.

-Qu’est-ce qui a motivé votre projet d’intégrer une école d’art ? Quelles étaient vos attentes ?

Si je remonte suffisamment loin, ce sont probablement les Lego et les bandes dessinées qui m’ont permis d’envisager une école d’art. Je ne connaissais rien à l’art, mais je dessinais depuis longtemps, et j’ai choisi les seules études qui pouvaient me permettre d’exercer ma pratique. J’ai participé au concours d’entrée une première fois, sans succès. J’ai passé plusieurs mois enfermé dans une chambre de Cité U à remplir les murs de dessins et j’ai réessayé l’année suivante. Il se trouve que j’ai été reçu par le même jury que l’année précédente. Ils et elles se sont souvenu·es de moi et je pense que ça a joué en ma faveur, parce que mes connaissances en art étaient très limitées. J’avais peu d’attentes précises. Je voulais simplement pouvoir dessiner et échapper au cursus classique.

-Finalement qu’y avez-vous trouvé ?

Des ami·es. Je pense que c’est le plus important car c’est avec elles et eux que j’ai appris et que j’apprends encore. Mais l’environnement de l’école était idéal et très stimulant. J’y ai construit une pensée artistique et les bases d’une éthique personnelle, acquis des connaissances en histoire de l’art et expérimenté de nombreuses techniques.

Mon parcours à l’école correspond à une période de découverte fantastique, pleine de candeur. J’étais très stimulé par l’ambiance générale, par le travail de mes camarades et par les conseils des enseignant·es, par les espaces et équipements. On avait une salle de musique avec un accès à beaucoup d’instruments, par exemple. On jouait ensemble quotidiennement, et on pouvait participer ou organiser de nombreux évènements. Ça nous a aidé à tisser des liens forts, et a commencer à former un réseau. En ce moment, par exemple, je prépare une œuvre en duo avec l’artiste Plume Ribout Martini, pour une exposition collective à Anvers sur une invitation de Luc Avargues (DNSEP 2010).

-Comment s’est passée votre sortie de l’école ?

J’ai été assez privilégié sur ce point. J’ai reçu les félicitations et j’ai été sélectionné pour plusieurs expositions dès ma sortie. Ça m’a permis de vivre de ma pratique les premières années. Mais la réalité du monde de l’art est bien loin de ce que j’imaginais à l’école. On a découvert par nous même que Clermont-Ferrand était un microcosme protecteur et que la vie d’artiste, dans la plupart des cas, c’est aussi jongler entre le RSA et un travail alimentaire. J’ai eu de la chance au début, puis j’ai dû m’adapter. Mais à postériori je pense que c’était une bonne chose. On a été préservés et ça nous a permis de développer une démarche sans penser à la finalité, de façon sincère et désintéressée.

Peu après ma sortie de l’école, j’ai été invité à participer à quelques expositions importantes pour moi, comme la biennale de Saint Flour ou «Echo(s)))», inscrite dans le programme Résonance de la Biennale d’art contemporain de Lyon. Le salon de Montrouge m’a aussi apporté de la visibilité dans les années qui ont suivi, et j’y ai rencontré quelques ami·es.

Mais les expositions qui ont le plus fait évoluer ma pratique sont sans doute celles qui m’ont contraint à m’adapter totalement à un espace. C’était le cas par exemple de ma première exposition personnelle au centre culturel de Mulhouse. Je devais produire une pièce in situ pour un espace composé de plusieurs couloirs aux murs recouverts de lino orange. J’ai utilisé cette particularité, et j’ai fabriqué des centaines de feuilles mortes en argile rouge que j’ai disséminées dans les coins des couloirs.

– D’où viennent les porosités de votre travail avec l’univers scientifique ?

Les artistes sont des chercheur·euses, au même titre que les scientifiques. Et les processus de recherche que nous menons sont souvent très semblables. Je pense que créer, c’est une manière de participer à la complexification de l’univers. La science permet de comprendre le processus, et l’art permet de le détourner.

– Quel rapport votre travail entretient avec la nature ?

Je vois ma pratique comme une exploration du langage universel de la nature à travers différents outils et matériaux. J’essaye de découvrir de nouvelles formes, comme de nouveaux mots. Je considère la création artistique comme un processus darwinien auquel nous participons collectivement, une idée ou une forme pouvant en engendrer une autre. La « nature », c’est un concept occidental qui sert à décrire le monde de façon logique. C’est un mot ambigu. Pour moi la nature traverse tout. Un algorithme ou une intelligence artificielle peuvent être naturelles au même titre qu’un organisme. Je vois la culture comme une continuation de la nature et j’essaye d’appliquer ces idées dans mon travail. Je suis aussi très attaché à ce qu’on appelle « l’environnement naturel ». J’ai grandi dans une campagne isolée et foisonnante qui nourrit encore mon imaginaire.

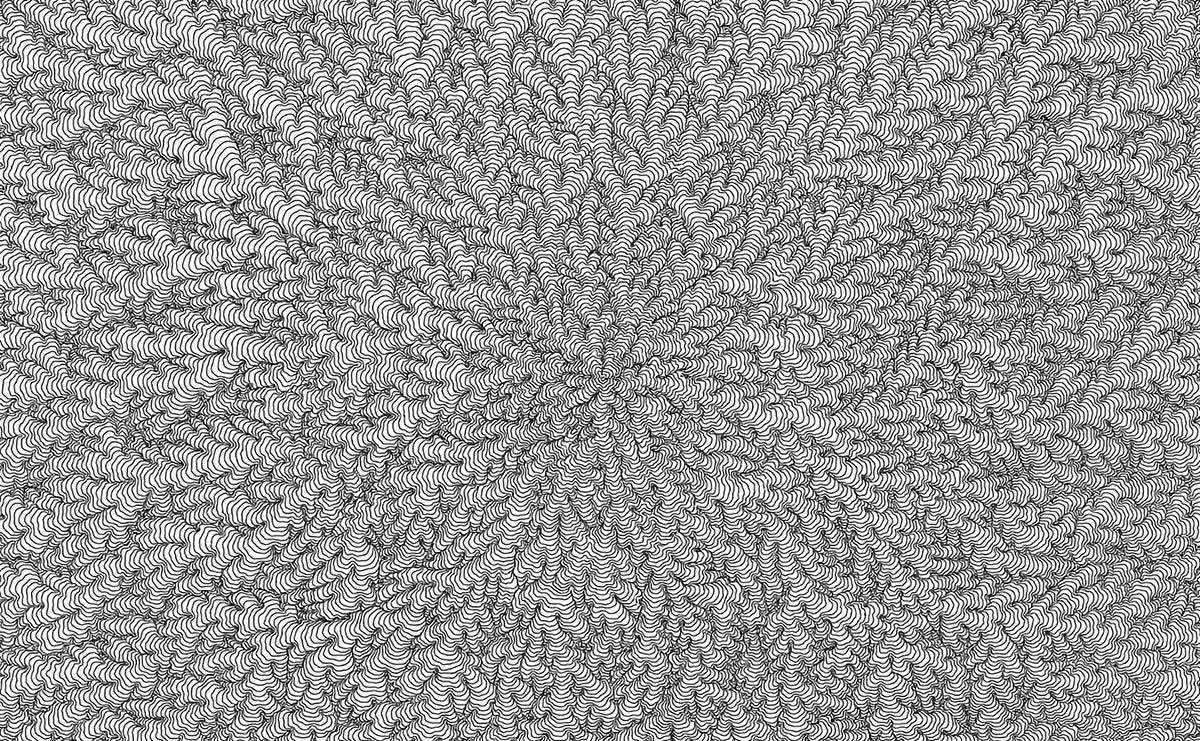

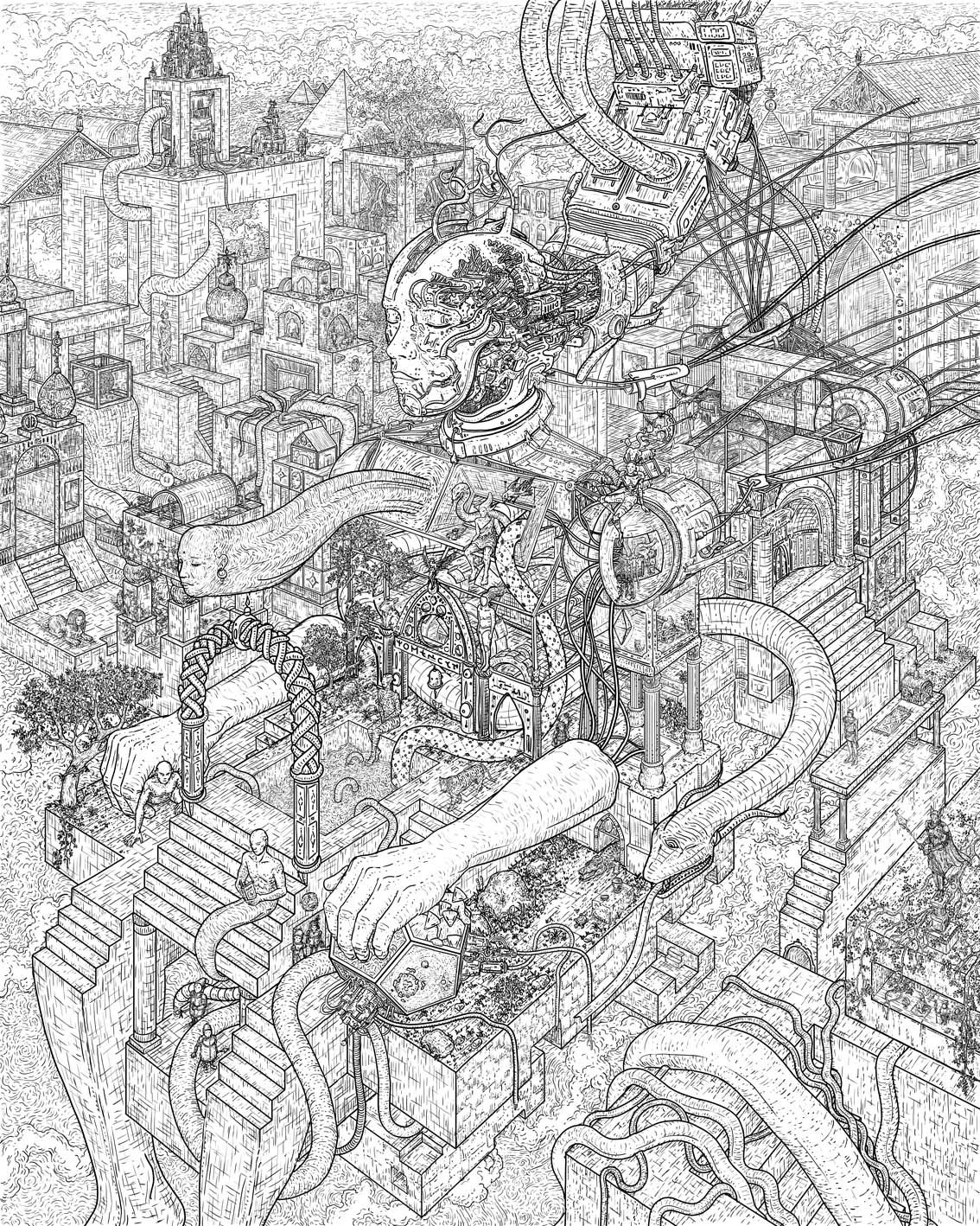

-Qu’est-ce que DMT Vision ?

DMT vision est un projet d’illustration et d’art numérique assez complexe que j’ai lancé il y a deux ans de façon anonyme et qui présente aujourd’hui des formes multiples. Les thèmes principaux sont les substances psychédéliques et les états modifiés de conscience. J’ai toujours aimé le dessin et l’illustration mais j’avais laissé de côté toute forme d’art représentatif car il me semblait que ça n’avait pas sa place dans mon parcours à l’école. Mes recherches dans le domaine des plantes psychotropes m’ont amené à m’intéresser à la DMT, ou Diméthyltryptamine, une molécule naturellement présente dans l’organisme et dans d’innombrables plantes. Son contact provoque des visions courtes et intenses et un état qu’on apparente souvent à celui de mort imminente. C’est en m’intéressant à ces visions que j’ai repris le dessin sous la forme d’illustrations, et plus tard sous la forme d’animations 2D et 3D. Aujourd’hui, DMT Vision réunit plusieurs projets, dont une sorte de bande dessinée animée, The Adventures of Ego, qui raconte de façon muette et en noir et blanc le voyage d’un « ego » virtuel dans un monde numérique. DMT Vision m’a permis de toucher un public plus large et d’en dégager un revenu. Ce projet me permet d’explorer des formes d’art qui trouvent difficilement leur place dans le milieu de l’art contemporain.

«Aimant, aimant», une exposition de diplômé·es 2020 et 2021

Du 18 mai au 17 juin, dans le cadre du festival des Arts en Balade.

Dans le cadre du partenariat entre la Fondation d’entreprise Michelin et l’École supérieure d’art de Clermont Métropole, l’espace d’exposition situé dans La Canopée, le nouveau hall du siège social du Groupe Michelin, à Clermont-Ferrand, accueille une exposition de 23 artistes diplômé·es du DNSEP (master 2) de l’ÉSACM en 2020 et 2021.

Intitulée «Aimant, aimant», cette exposition propose aux artistes de révéler, littéralement, le pouvoir magnétique de leurs œuvres en jouant avec les parois métalliques qui caractérisent le lieu.

Avec : Niloofar Basiri, Antoine Beaucourt, Alexandre Boiron, Léa Bisson, Jeanne Chopy, Hortense Combret, Stefan Fereira, Lola Fontanié, Chloé Grard, Pauline Lespielle, Johanna Medyk, Clémentine Palluy, Manon Pretto, Ophélie Raffier, Gaël Salfranques, To’a Serin-Tuikalepa, Nino Spanu, Frédéric Storup, Florent Terzaghi, Robin Tornambe, Hippolyte Varin, Malak Yahfoufi.

VERNISSAGE LE JEUDI 19 MAI À 18H

- Ouverture samedi 21 et dimanche 22 mai 2022, de 10h à 17h, dans le cadre du Festival des arts en balade

- Exposition du mercredi 18 mai au vendredi 17 juin 2022, du lundi au vendredi, de 10h à 18h

- Une permanence assurée par les artistes les jeudis 2, 9 et 16 juin, de 12h à 14h

Espace d’exposition – La Canopée, 23 place des Carmes, Siège social du Groupe Michelin, 63000 Clermont-Ferrand

Design graphique : Ana Crews

Festival Hot bodies, les 7 et 8 mai 2022 à La Tôlerie

Une proposition de Gærald Kurdian et Sarah Netter artiste-chercheur·es à la Coopérative de recherche de l’ÉSACM.

« Les pratiques artistiques et militantes queer, éco-féministes et pro-sexe ont en commun de chercher des formes d’émancipation réparatrices pour les corps minorisxs et marginalisxs. Performances, publications, poésie, club ou cinéma, leurs moyens sont multiples, trans-versaux, radicaux, tendres et insolents.

Hot Bodies est le rendez-vous du camp, du post-porn ou du temporal drag, un cabaret de voix puissantes depuis les mythologies situées de celleux qui créent pour soigner les corps, les Histoires, les éco-systèmes.» (Gærald Kurdian et Sarah Netter)

SAMEDI 7 MAI

16h30 – Lecture – GUFO

17h15 – Lecture – Flo* Souad Benaddi

18h – Performance – etaïnn zwer

18h30 – Film – “Herman@s” Héléne Alix Mourrier & Cuco Cuca

19h30 – Entretien – Beth Stephens & Annie Sprinkle – En visio

20h30 – Performance – Elodie Petit + Marie Milon

21h30 – Hacking – Cuco Cuca

21h35 – Dj Set – gærald

22h30 – Dj Set – Front de crypte

Dimanche 8 MAI

15h – Film – Lasse Langstrom – “Who will fuck daddy”

16h – Film – Julia Palmieri Mattison – “Play me, I’m yours”

16h20 – Film – Carmina La Cameuse – “Safeword 8 :”

16h45 – Film + Talk – “Les Égouts de l’héterosexualité” – Marianne Chargois – En visio

Espace municipal d’art contemporain La Tôlerie

10 rue de Bien-assis

63100 Clermont-Ferrand

Image : design graphique de Léa Audouze & Margot Duvivier