Catégorie : accueil

Portrait de diplômé·es / Bruno Silva

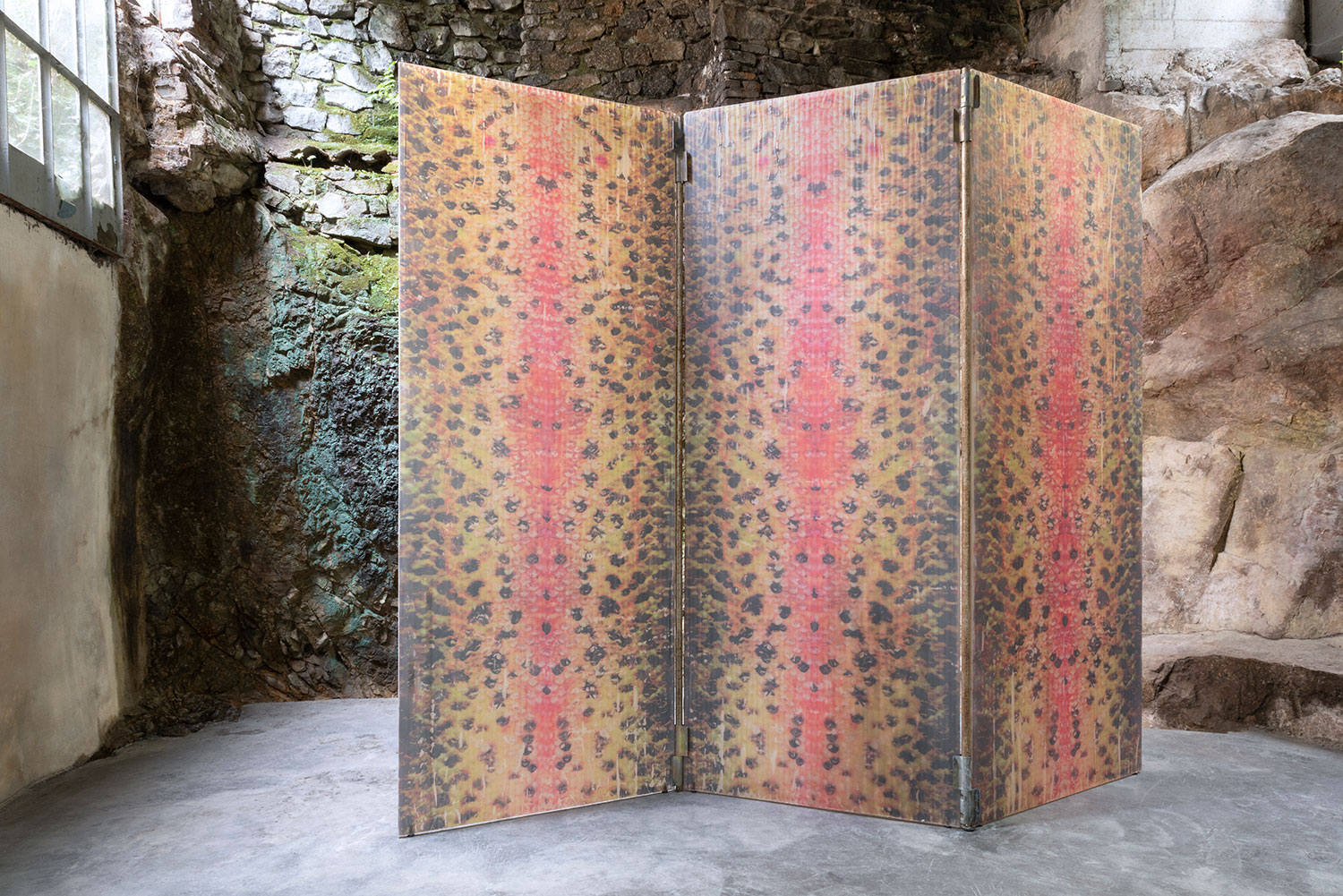

Mykiss, panneaux de polycarbonate, colle vinylique et poudre de talc, transfert d’impression jet d’encre, tubes en métal, pinces, 250×300 cm, 2021 – photo Vincent Blesbois

Mykiss, panneaux de polycarbonate, colle vinylique et poudre de talc, transfert d’impression jet d’encre, tubes en métal, pinces, 250×300 cm, 2021 – photo Vincent Blesbois

As-tu passé l’intégralité de ton cursus à l’école ? Quels étaient tes sujets d’intérêt, les expériences qui ont compté, pendant ta formation à l’école ?

Le début de mon parcours à l’ÉSACM a commencé dans le cadre d’un échange via Erasmus en 2010. A ce moment-là, j’étais en 4e année à la Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. Au Portugal, les licences se font en 4 ans et non pas en 3 ans comme en France. J’étais donc dans ma dernière année de licence à Porto quand je suis venu via Erasmus à l’ÉSACM. À la fin des 5 mois d’échange, la question s’est posée : est-ce que je rentre ou est-ce que je reste à Clermont ?

J’ai donc décidé de passer une commission d’équivalence pour intégrer la phase projet et passer le DNSEP à l’école d’art de Clermont.

L’ÉSACM m’a plu par son approche pédagogique qui proposait un enseignement moins théorique qu’à Porto. Les deux systèmes pédagogiques, complémentaires, ont été importants pour moi car cela m’a permis de fabriquer des croisements et rencontres que je n’aurais jamais pu faire en étant seulement à Porto. Aucun des deux systèmes n’est mieux que l’autre, je le souligne, le croisement des deux a enrichi les choses au travers d’un empilement d’expériences.

Pendant les deux années à l’école d’art de Clermont je me suis intéressé à la transformation de l’existant à travers des documents, des images, à leur archivage et à leur détournement. J’ai pris mes études comme un temps de recherche et non pas de production. Comme une sorte de moment d’errance, un temps de dérive. Cela était visible dans mon travail au travers de formes non nommées, fragiles et souvent éphémères. Comme une expérience qui amène à une autre et comme une autre encore poursuit la précédente.

Bruno Silva, Vitrail #1, feuille de caoutchouc, colle blanche, talc, transfert impression jet d’encre, dimensions variables / Tom Castinel, Branches, béton, 2021

Bruno Silva, Vitrail #1, feuille de caoutchouc, colle blanche, talc, transfert impression jet d’encre, dimensions variables / Tom Castinel, Branches, béton, 2021

Peux-tu dire quelques mots de ta pratique aujourd’hui, de ta façon de travailler et de ton champ d’activités ?

Ma pratique a bien sûr évolué. Je me suis plus investi dans la matérialité des formes. Cependant, la façon dont je réfléchis le travail est restée la même. Je me base sur des ressources existantes, des objets résiduels, trouvés, usagés, consommés, jetés, modifiés, les images et les résidus d’une rencontre. Je m’entoure de formes marquées par le temps qui parlent d’expériences personnelles, de traces et d’usages humains.

Une forme d’errance persiste dans le dialogue entre les corps, dérivant entre les médiums, suivant leurs flux et jouant avec la nature des choses. Comme une chorégraphie entre une idée et son image, réelle ou fictionnelle, mon travail circule entre la présence et l’absence, l’apparence et la substance, entre le mouvement et l’attente.

Depuis peu, je m’intéresse à l’alliage entre le synthétique et le naturel : une collaboration entre artefacts et phénomènes naturels. La peau, la pellicule, l’habillage, la surface, sont ainsi des éléments que je m’attache plus particulièrement à relever. Étant la première strate travaillée par le temps, la surface conserve les marques de son exposition à l’érosion provoquée par la lumière, la température ou l’usage humain.

Mon travail est double. Il parle de fonctionnement et de dysfonctionnement, il essaie de relier le vivant et l’inerte. Les formes que je produis sont des formes momifiées, voire « zombifiées », elles parlent de vie et de mort à la fois. Elles s’incrustent parfois dans l’architecture d’un lieu, influençant la façon dont on le perçoit et lui attribuant une atmosphère entropique.

Quelles ont été tes expériences à la sortie de l’école ? Est-ce à ce moment-là que tu as intégré les Ateliers ?

À la sortie de l’école j’ai eu une année creuse et pleine de questionnements, comme la plupart des diplômé·es. J’ai décidé de m’inscrire dans un master de médiation culturelle à l’Université Clermont Auvergne que j’ai fini par abandonner au bout d’un an. Cependant, ce master m’a été utile car j’avais un stage obligatoire à réaliser et je l’ai fait auprès de l’association Artistes en résidence. Ce stage m’a permis de me rapprocher de la scène artistique clermontoise et d’entrer au cœur des activités associatives. À ce moment-là, fin 2013, j’ai intégré le collectif Les Ateliers qui était en train de se former et de rejoindre des locaux au Brézet. Ce groupe d’artistes posait la question des ateliers d’artistes et défendait la création d’un lieu à Clermont, soutenus par les collectivités territoriales. Appuyés par le Conseil départemental du Puy-de-Dôme et l’ÉSACM, et plus tard par Clermont Auvergne Métropole, nous avons autogéré les locaux pendant 7 ans et organisé des expositions, des concerts, des performances et des rencontres. Nous y avons accueilli une cinquantaine d’artistes en rotation, chacun disposant de son atelier. L’association Les Ateliers a récemment déménagé à la Diode, pôle d’arts visuels municipal, dans des locaux entièrement neufs et équipés dont la réalisation et le financement sont portés par Clermont Auvergne Métropole.

Cette expérience a été très importante pour ma pratique artistique, ainsi que dans la fabrication des outils et expériences qui m’ont amené à une pensée collective et à travailler avec les autres. Sans forcément intégrer constamment le collectif dans ma pratique artistique, je trouve ma place avec les autres en proposant des formes de rencontre, en invitant d’autres artistes à exposer, à collaborer.

En tant qu’artiste, je pense que nous ne sommes pas obligés de tout mélanger, nous pouvons avoir plusieurs activités artistiques, personnelles et/ou collectives.

Ossos, support de bidet en métal, fil métallique, feuille artificielle, 50x60x33cm, 2020

Ossos, support de bidet en métal, fil métallique, feuille artificielle, 50x60x33cm, 2020

Peux-tu parler de ton implication dans Artistes en résidence ?

Artistes en résidence a peut-être été le moment le plus important jusqu’à présent dans mon parcours.

Comme je l’évoquais précédemment, j’ai commencé par être en stage, puis bénévole pendant quelques années jusqu’à devenir salarié de l’association il y a 3 ans. Martial Déflacieux, le fondateur d’Artistes en résidence, a été un excellent « formateur » car nous avons beaucoup échangé autour de ce qu’est « être dans l’art ». Il m’a permis de connaître la réalité du fonctionnement associatif dans les arts visuels. Et j’ai pu rencontrer une centaine d’artistes, avec des pratiques très différentes, avec des points de vue très différents sur la place d’un artiste dans l’art et dans la société. Cela m’a forcément enrichi et forgé. Je suis actuellement chargé de la co-coordination de l’association Artistes en résidence avec Isabelle Henrion qui en est la directrice.

Employé à mi-temps, je bénéficie d’un revenu minimum stable, j’ai du temps pour ma pratique artistique et en même temps, je reste dans le milieu et je continue à m’enrichir avec de belles rencontres.

Dixie, terre cuite, colle vinylique et poudre de talc, 50x36x27cm, 2021 – photo Vincent Blesbois

Dixie, terre cuite, colle vinylique et poudre de talc, 50x36x27cm, 2021 – photo Vincent Blesbois

Peux-tu parler de la création de « home alonE » ?

home alonE est né dans le but de créer un lieu d’exposition dans un espace domestique — chez moi et Romane Domas, à l’époque —, au départ principalement pour y inviter des artistes clermontois. En 2014, année de création de home alonE, il existait très peu d’espaces de diffusion pour les artistes à Clermont-Ferrand. Disons que la scène clermontoise de l’époque se faisait voir ailleurs, donnant rarement l’occasion de voir ce que chacun de nous faisait. Les artistes partaient plus souvent qu’aujourd’hui car ils avaient peu d’opportunités pour partager leur travail à Clermont.

Le projet est donc né dans ce sens-là : donner un petit coup de visibilité aux artistes du territoire et leur donner la possibilité de s’implanter localement.

Nous recevons le soutien de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes depuis quelques années ce qui nous permet de soutenir économiquement les artistes, à notre échelle, dans leurs productions.

Parallèlement, j’étais intéressé par le fait de cohabiter avec des œuvres, de les traverser dans mon quotidien ou de boire un café devant un dessin, de faire vivre les œuvres.

Comme quand on invite quelqu’un chez nous, j’ai toujours essayé de faire en sorte que les artistes invités se sentent comme chez eux en leur proposant des cartes blanches. Ils font ce qu’ils souhaitent, que ce soit une production spécifique pour l’espace ou l’exposition d’œuvres déjà existantes.

Je vous invite à lire l’article sur home alonE dans la Belle Revue pour en savoir plus : https://www.labellerevue.org/fr/focus/2020/home-alone

Quand le projet a commencé, je n’imaginais pas qu’il durerait aussi longtemps. C’est arrivé naturellement, tant que les énergies restaient éveillées. Mais les énergies se renouvellent. Depuis sa création, je projet a évolué et de nouvelles personnes ont ouvert des espaces d’exposition dans leur maison en gardant le nom du projet home alonE.

Le premier home alonE existe toujours au 6 place Saint-Pierre avec Romane Domas, locataire de l’appartement. Il y a aussi les home alonE chez moi au 53 rue Drelon, chez Hervé Brehier à Saint-Pierre-Le-Chastel et chez Clara Puleio, qui est en train de déménager.

Une franche réussite (rires) !

SITES / LIENS :

l’ÉSACM accueille le festival Traces de Vies

À l’occasion du festival de films documentaires Traces de vie qui aura lieu du 27 novembre au 4 décembre 2021 à Clermont-Ferrand et Vic-le-Comte, l’ÉSACM accueille deux projections ouvertes au public, en présence des réalisateurs :

Silent Voice de Rika Valerik (2020, France, vostfr, 51′ / Dublin Films et Need Production)

Storgetnya de Hovig Hagopian (2020, France, vostfr, 21′ / La Fémis)

Lundi 29 novembre à 18h, dans l’amphithéâtre de l’ÉSACM, entrée libre (passe sanitaire obligatoire).

Image extraite du film Storgetnya de Hovig Hagopian

Jakuta Alikavazovic, écrivaine en résidence à l’ÉSACM

L’École supérieure d’art de Clermont Métropole accueille Jakuta Alikavazovic, écrivaine, lauréate du prix Médicis essai 2021, pour une résidence tout au long de l’année 2021-2022.

Depuis 2011, l’ÉSACM accueille chaque année un·e écrivain·e en résidence. Cette année, c’est la romancière et traductrice Jakuta Alikavazovic, qui a été invitée à travailler au cœur de l’école d’art, avec la communauté étudiante et enseignante.

Jakuta Alikavazovic est née et travaille à Paris. Elle est l’autrice de plusieurs livres, dont Corps volatils, publié aux éditions de l’Olivier en 2007 et salué par le Goncourt du Premier Roman en 2008. Comme un ciel en nous est paru aux éditions Stock en septembre 2021 dans la collection « Ma nuit au musée ». Cette méditation sur l’art, la transmission et le visible a reçu le Prix Médicis Essai 2021. Jakuta Alikavazovic est également traductrice de l’anglais.

« Au cours de cette résidence, je souhaite mettre à l’épreuve de l’écriture mon propre matériau biographique — et son absence (mes parents étant tous deux, non seulement immigrés, mais originaires d’un pays qui n’existe plus, avec toutes les complications administratives que cela peut entraîner). De cette relative pauvreté de sources directes résulte la nécessité d’un recours au récit, plus ou moins documenté, plus ou moins fictionnalisé. La question pourrait se poser de la façon suivante : Que faire des blancs ? Que faire des noms sans visage — ou (plus rare) des visages sans nom ? Il s’agira aussi de placer, en regard de ces interrogations et de ce travail, nos conditions de vie contemporaines : celles des étudiants de l’école, qui appartiennent à une génération dont le moindre geste génère, semble-t-il, sa propre archive, pour ainsi dire en temps réel. Nous envisageons-nous différemment, eux et moi ? »

Portrait de diplômé·es / Camille Varenne

Tu vis entre Clermont-Ferrand et Ouagadougou. Peux-tu nous parler de ton histoire avec cette ville ?

Je viens de Brioude, mais ma mère, Rosalie Dametto, a grandi au Maroc et au Nigéria. Mes grands-parents étaient ouvriers à la SGT-E, entreprise de travaux publics rachetée par Vinci. Mon grand-père a participé à la création du premier barrage hydraulique suite à l’indépendance du Maroc. C’est une histoire familiale qui est reliée au continent africain et à l’histoire coloniale de la France. Mon enfance et mon imaginaire ont été bercés de récits sur l’Afrique.

Lors de ma 4e année à l’ÉSACM, j’ai décidé d’aller faire un stage à Manivelle Productions, une maison de production audiovisuelle basée à Ouagadougou. J’ai découvert l’effervescence des cinémas africains, rencontré les réalisateurs burkinabè et me suis immergée dans ce réseau. C’est vraiment là-bas que j’ai affirmé la vidéo comme étant mon médium de prédilection.

Faire des films étaient avant tout un moyen de rencontrer les gens, passer du temps avec elleux, partager des moments de vie. En parallèle, j’ai entamé une démarche de décolonisation de mon propre regard en m’imprégnant de références des mondes afro-diasporiques et en fréquentant de près l’émergence de la nouvelle scène artistique afrodescendante française. J’avais été très émue par les films du réalisateur burkinabè Gaston J-M Kaboré. J’ai appris qu’il avait fondé une école de cinéma, l’Institut Imagine de Ouagadougou, et j’ai demandé à intégrer sa formation.

Gaston Kaboré travaillait également au FESPACO (Le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou), et j’ai été à ses côtés coordinatrice des colloques du festival. Cette expérience a été une vraie école pour saisir les enjeux politiques des cinémas africains, tout en me permettant de m’intégrer dans un tissu culturel local.

En parallèle de cette expérience à Ouagadougou, tu avais entamé un parcours de DSRA (Diplôme National Supérieur de Recherche en Art) à l’ÉSACM ?

Oui je suis entrée à la Coopérative de recherche de l’ÉSACM en 2015, après mon DNSEP. La Coopérative de recherche était comme une caisse de résonance où je pouvais amplifier et partager mon expérience vécue au Burkina Faso. J’ai aussi expérimenté des pratiques de travail en collectif. C’était un moment où les pensées décoloniales prenaient de l’ampleur, et j’essayais au sein de l’école de créer des temps de rencontres entre des acteurs culturels du Burkina Faso que je côtoyais et des artistes français travaillant avec ces questions. Cette démarche a donné lieu à l’événement Surexpositions, qui s’est tenu en mai 2017 à l’ESACM.

J’ai aussi développé une recherche sur les cinémas africains comme espaces de « transculturation », avec un corpus de films de westerns africains. Je m’intéressais particulièrement à la façon dont les artistes descendants des peuples colonisés s’appropriaient les codes de la culture dominante pour en faire des espaces d’affirmation, une subversion qui affirmait une vivacité. C’est ainsi que je me suis intéressée aux westerns africains qui proposent une nouvelle cartographie du monde où les cow-boys africains quittent la marge pour devenir l’épicentre de l’émancipation des imaginaires. Chimère libératrice, les cowboys africains s’approprient le mythe américain conquérant pour questionner leur propre histoire et inventer leur devenir. Le premier western africain a été réalisé par Moustapha Alassane en 1966. « Le retour d’un aventurier » raconte sur des rythmes de blues le conflit entre cosmogonie animiste et modernité occidentale. Les personnages traversent ce tiraillement au grand galop et ont inspiré mon film « Blakata » réalisé avec des cavaliers du Burkina Faso.

Tu as toi-même réalisé un western au Burkina ?

Oui, j’ai réalisé le film « Blakata » au sein d’une communauté de cavaliers qu’on appelle « les guerriers », et qui incarnent la tradition équestre ancestrale des royaumes de la région. Cette communauté est importante à Ouagadougou. Ce sont des centaures urbains, à la présence spectaculaire qui suscitent crainte et fascination. Je vis avec les chevaux depuis mon enfance, je leur ai confié mon âme comme dirait les Guerriers… Le cheval étant l’emblème du Burkina Faso, ce fut une porte d’entrée pour moi. J’ai arpenté les artères de la capitale à cheval avec « les guerriers », participant aux grandes cérémonies et partageant leur quotidien. J’ai noué une relation intime avec cette communauté, ce qui m’a permis de faire ce film avec eux. L’idée de faire un western a été amené par Issouf Bah, protagoniste principal de mon film, plus connu sous le nom de Wayne John…

« Blakata » qui signifie en langue Bambara « lâcher prise » est une autofiction où « les guerriers » s’inventent en cowboys et jouent leur propre rôle. Devant la caméra, ils s’inventent et laissent apercevoir leurs frustrations, leurs désirs, leurs rêves.

Quel type de cinéma travailles-tu ?

Mon travail c’est de faire des films, comme des prétextes pour passer du temps avec les gens, et créer des aventures collectives pendant lesquelles on invente un petit monde ensemble, le temps du tournage. Mon projet est de pratiquer ainsi, ensemble, de nouvelles subjectivités politiques, décoloniales et féministes.

La catégorisation de mes films dépend ensuite davantage des financements et des lieux de monstration, que d’une décision personnelle. Par exemple, « Blakata » a été diffusé dans des festivals de cinéma documentaire, il a reçu le prix Jeune Public du festival Corsicadoc tout en étant présenté comme installation au Salon de Montrouge. Le film « Pedra e Poeira » est aussi un bon exemple de ce phénomène. J’ai tourné ce film à Fordlândia au Brésil en 2018, dans le cadre de mon DSRA, via une invitation du collectif Suspended spaces. Ce film a été à la fois montré comme installation à Jeune Création et diffusé sur la plateforme Tënk en tant que documentaire.

Comment as-tu exploré et développé cette pratique de la vidéo et du cinéma au sein d’une école d’art option art ?

Le fait de suivre une formation à l’école d’art m’a permis une grande liberté de forme, dans la mise en scène, en espace, dans la façon de travailler, d’expérimenter.

Je crois que j’y ai aussi acquis une méthode de travail assez décomplexée. Par exemple, « Blakata » est un film que j’ai commencé à tourner sans financement, sans matériel professionnel, et toute seule. Dans une école de cinéma on apprend davantage à travailler en équipe et à intégrer des circuits de financements qui verrouillent la forme du film. Mon parcours à l’école m’a émancipé de ces formes de narration, qui peuvent être assez inhibantes.

En revanche, ces deux dernières années je travaille à la réalisation d’un nouveau film en étant cette fois accompagnée par la maison de production The Kingdom fondée par Marie Odile Gazin et accompagnée par Julien Sallé. J’apprends à écrire un scénario. C’est intéressant aussi, et ça me permet de toucher à un autre registre.

Pendant mes études à l’école d’art, j’ai aussi participé au « Film Infini », un groupe de recherche qui travaillait sur l’articulation entre le cinéma et le travail, le travail du cinéma et le cinéma du travail, ce qui m’a permis de collaborer avec des historiens, des sociologues, d’avoir un éveil vers les sciences sociales. Ça a été mon point de départ entre travail de recherche et vidéo.

Peux-tu revenir sur ce projet de film en cours ?

Il s’agit d’un projet de documentaire-fiction, qui s’appelle « Wolobougou » et sera tourné dans une maternité au Burkina. Wolobougou veut dire en Bambara « le lieu de la naissance ». C’est le nom de la petite maternité de brousse fondée par la sage-femme Honorine Soma. Honorine veut révolutionner la place de la femme dans la société burkinabè. Pour donner un accès aux soins aux femmes de milieu rural et affirmer son indépendance, elle a créé sa propre clinique. Elle soigne les corps mais veut aussi soigner les âmes. Pour cela, elle a créé des groupes de paroles féministes qui ont donné lieu à une pièce de théâtre. Aujourd’hui, elle veut remonter sa troupe de théâtre féministe au sein même de sa clinique. Elle peut compter sur l’aide de Bawa, ancienne cantatrice du ballet national du président révolutionnaire Thomas Sankara. Honorine veut convaincre les femmes du village de l’importance de prendre la parole pour changer la société. Malgré le poids des silences et des pressions sociales, vont-elles réussir à affirmer ensemble leur puissance ? En renouant avec la cosmogonie locale et en puisant dans l’histoire politique du pays, Honorine est prête à affronter ces obstacles pour partager son chemin vers l’émancipation.

Tu es également très investie dans le tissu culturel clermontois ?

Pour l’instant, la réalisation de films n’est pas rémunératrice, et je n’ai pas le statut d’intermittent mais d’artiste-auteure. Alors en parallèle, à la fois pour des questions de rémunération et pour tisser des liens qui nourrissent ma pratique, je donne des cours à l’Université Clermont Auvergne.

Je propose depuis trois ans un cours sur le lien entre cinéma et arts plastiques, et j’anime également un atelier du Service Université Culture qui s’appelle « Ciné tract ».

Je suis aussi sélectionneuse pour le Festival du Court Métrage. Je participe donc à la sélection des films, de mai à décembre, depuis trois ans.

Tu proposes en ce moment une installation au Centre international d’art et du paysage de Vassivière.

L’exposition s’appelle « La sagesse des lianes », et est visible jusqu’au 9 janvier 2022. Elle réunit une vingtaine d’artistes des mondes afrodiasporiques, réunis par le philosophe Dénètem Touam Bona qui curate l’exposition.

J’y présente une installation vidéo intitulée « Sankara et nous » coréalisée avec Galadio Kiswendsida Parfait Kaboré.

J’ai rencontré Galadio à l’Institut Imagine, ce lieu de formation et de réflexion autour du cinéma, à Ouagadougou, où j’ai étudié. « La sagesse des lianes » a été pour nous l’occasion de travailler ensemble sur une pièce commune. Le curateur, Dénètem Touam Bona, nous a invité à produire in situ, sur le plateau de Millevaches. Une région qui a une histoire militante forte, avec un tissu associatif très dense.

Galadio Kiswendsida est membre du Balai citoyen, un mouvement militant issu de la société civile au Brukina. Nous avons souhaité travailler sur la mise en regard de ces deux histoires militantes. Nous sommes partis du constat de la méconnaissance des mouvements militants en Afrique, une méconnaissance qui relève davantage du déni que de la simple ignorance. Nous souhaitions travailler cet angle mort, interroger cette zone d’ombre.

Nous avons posé la parole de Thomas Sankara, ancien président révolutionnaire burkinabé, assassiné en 1987, pour la mettre en résonance avec le plateau. Puis nous avons interviewé plusieurs personnes du territoire, en leur proposant de réagir à ses discours.

http://www.camillevarenne.com/

Instagram : @varennecamille

Image : « Sankara et nous », extrait d’installation vidéo 4 écrans, 90 minutes, réalisée avec Galadio Kiswendsida Kaboré, pour l’exposition « La sagesse des Lianes » au Centre international d’art et du paysage de Vassivière.

RECHERCHE / Le numéro 5 de la revue JACUZI est en ligne ! Entretien avec Sada Dao

« Images du Xingu à l’usage des Blancs qui ne peuvent pas comprendre » Jérôme de Vienne invite Amatiwana Trumai

Aram Tastekin en résidence à l’ÉSACM dans le cadre du programme PAUSE

En 2021-2022, l’École supérieure d’art de Clermont Métropole accueille Aram Taştekin, dramaturge et comédien kurde, pour une résidence de création d’une année.

Né à Diyarbakir, en Turquie, Aram Taştekin a suivi une formation théâtrale à Ankara, mais aussi au Kurdistan Irakien, ainsi qu’en France. Diplômé du conservatoire de Cegerxwîn à Diyarbakir, il enseigne l’art dramatique, joue pour le théâtre, le cinéma et la télévision. Il a été l’assistant de Peter Brook pour son spectacle « WHY » au Théâtre des Bouffes du Nord. Formé à l’art thérapie, il se spécialise dans l’enseignement du théâtre aux enfants. Objecteur de conscience et artiste concerné par les droits des kurdes, il est considéré par les autorités turques comme un opposant politique. Fin 2017, et après plusieurs procès, il quitte son pays pour la France où il obtient l’asile politique et devient membre de l’Atelier des artistes en exil.

Aram Taştekin écrit et raconte des histoires depuis l’enfance. Il travaille autour des récits mythologiques, et leur écho dans l’actualité et les situations, parfois violentes, qu’il a vécues. Son projet de résidence, intitulé « Mémoire » partira de la tradition orale du conte kurde, sur laquelle il travaille depuis une dizaine d’années. Au sein de l’ÉSACM, Aram Taştekin souhaite expérimenter une nouvelle façon de travailler cette oralité, avec les outils des arts visuels. La pratique de l’écriture étant pour lui une pratique collective, il conçoit sa résidence comme un projet ouvert, qui permettra des échanges et des rencontres entre sa pratique, celles des étudiant.es et des enseignant.es de l’école, mais également avec les partenaires de l’école et la scène artistique et culturelle de la métropole. À commencer par les associations Les Ateliers et Artistes en résidence, récemment installées à la Diode, qui l’accueilleront au gré des nécessités de son projet.

Cette résidence bénéficie du soutien du programme Pause, porté par le Collège de France, et s’inscrit dans le cadre d’une mobilisation commune de neuf écoles supérieures d’art et de design publiques françaises, et de l’Atelier des artistes en exil, afin d’organiser l’accueil de dix artistes issu.es des diasporas ou expatrié.es.

Aram Taştekin a présenté la pièce Happy Dreams Hotel – une histoire kurde, mise en scène par Elie Guillou, au Théâtre Berthelot à Montreuil, les 7 et 8 octobre 2021. Elle sera de nouveau jouée le 9 et 10 décembre 2021 au Théâtre Antoine Vitez à Ivry.

Image : Happy Dreams Hotel – une histoire kurde, mise en scène par Elie Guillou © Aram Taştekin

Portrait de diplômé·es / Clélia Barthelon

Diplômée en 2018, Clélia Barthelon a une pratique artistique tournée vers la sculpture, la vidéo et l’installation. Elle participe, à sa sortie de l’école, à la création de l’association somme toute, qui réunit des artistes clermontois.es et propose une programmation d’expositions, conférences, performances, concerts, etc. Quelques mois après son diplôme, elle devient coordinatrice du festival Les Arts en Balade, à Clermont-Ferrand, et initiatrice de résidences d’artistes portées par cette association.

Peux-tu nous parler de tes missions dans le cadre du festival des Arts en Balade ?

Je suis coordinatrice des projets de l’association depuis décembre 2018. Les Arts en Balade organise tous les ans depuis 1995, au mois de mai, une manifestation de trois jours qui permet aux artistes puydômois d’ouvrir leurs ateliers. Dans ce cadre-là, je m’occupe de la mise en place de la manifestation : inscriptions, règlement de participation et contrats des artistes invité.es, journée de sélection, communication, graphisme et création des supports de communication, recherche de locaux pouvant accueillir des artistes et des expositions, recherches de partenariats et de financements publics, ou encore mise en place de la médiation pour le public scolaire avec l’aide de bénévoles.

Après l’édition des Arts en Balade de mai 2019, c’est-à-dire ma première expérience de la manifestation en tant que coordinatrice, nous avons fait le constat que certains lieux investis par les artistes dans le cadre du festival n’étaient pas adaptés pour un travail in situ dans un temps court (chapelles, chantiers, lieux patrimoniaux, excentrés, etc.), mais auraient été intéressants à investir pour des résidences un peu plus longues. En parallèle, l’association formulait le souhait de s’adresser à des artistes plus professionnel.les. C’est à ce moment-là que l’idée de résidences adressées à des artistes du territoire a vu le jour. Ce projet permet également de soutenir les artistes locaux.ales en rémunérant chaque résidence à hauteur de 1 500 euros pour un mois de travail.

Une fois les financements trouvés, nous avons expérimenté ces résidences lors des Arts en Balade 2020 (repoussés en septembre à cause de la crise sanitaire). Depuis, nous avons renouvelé l’expérience plusieurs fois, avec à chaque fois trois ou quatre résidences en parallèle dans des lieux très différents (hôtels, chantiers, maisons vides, anciens cloîtres, musées etc.).

Quelle a été ton expérience avec l’association somme toute ? Est-ce que ce monde associatif te paraît un terrain propice à l’épanouissement des jeunes artistes au niveau local ?

somme toute est une association crée initialement par des jeunes artistes issu.es de l’ÉSACM, dont beaucoup appartenaient, comme moi, à la promotion des diplômé·es du DNSEP 2018. Mais l’association compte aussi des artistes issu.es d’autres écoles, jeunes diplômé.es, ou étudiant.es, plasticien.nes, ou même issu.es de l’univers du spectacle vivant. Cette association est née en prévision de notre sortie de l’école d’art, à la fois pour nous permettre d’avoir des ateliers sous la forme d’espaces communs, de mutualiser du matériel et nos connaissances, mais aussi pour nous permettre de proposer une programmation d’expositions, conférences, performances, concerts, etc. Il y avait aussi, je crois, la crainte d’être seul.es à la sortie. Nous souhaitions en grande partie rester à Clermont-Ferrand, là où nous avions l’impression que nous pouvions être force de proposition (à l’instar de ce que pouvait faire Les Ateliers, La Tôlerie, home alonE, etc.) et où les loyers nous permettaient de trouver un local sans faire appel à des subventions publiques.

L’association a vu le jour en avril 2018, quand la majorité de ses membres étaient encore étudiant.es et nous avons souhaité prendre contact avec les institutions publiques que sont la mairie, la métropole, le département et la DRAC, non pas pour obtenir des financements, mais avec l’idée de nous ancrer dans un réseau. Ces contacts ont été facilités par le fait que certain.es membres de somme toute étaient à l’époque représentant.es des étudiant.es au Conseil d’administration de l’ÉSACM, dans lequel toutes ces institutions étaient présentes. Aujourd’hui nous connaissons bien nos interlocuteur.rices et pouvons poursuivre notre projet commun, voir même le développer grâce à des soutiens publics. Nous finançons nous-mêmes notre local avec des cotisations mensuelles que chaque membre verse en fonction de ses moyens, ce qui nous contraint en termes d’espace, de matériel et de mobilier, mais nous avons fait le choix de consacrer nos subventions à la rémunération des artistes que nous invitons tout au long de l’année.

Je pense que le monde associatif est un très bon outil pour les artistes, car c’est un statut juridique qui permet d’avoir une structure identifiable et modulable selon ses besoins. Mais il fait aussi la part belle au bénévolat. Il faut donc garder en tête que cela doit être un plaisir avant tout.

Tu endosses très facilement ces missions de gestion et de coordination de projets. Est-ce que cette dimension-là était déjà présente pendant ton parcours à l’école ?

Pendant mes études à l’école d’art, j’ai été déléguée quatre années de suite, et je me suis beaucoup investie dans la représentation des étudiant.es (représentante des étudiant.es au Conseil scientifique, pédagogique et de la vie étudiante (CSPVE) et au Conseil d’administration, et élue étudiante à l’Association nationale des écoles supérieures d’art (ANdÉA). Ces expériences m’ont permis de m’apercevoir que j’aime porter la parole des autres et la défendre. Quand j’occupe un poste de coordination ou que je gère un projet, je fais les choses comme j’aimerais qu’elles soient faites pour servir au mieux la cause des artistes, je fais ce que j’aimerais que l’on fasse pour moi. Je le vois comme un geste militant.

Comment s’est passée ta sortie de l’école ?

C’était une sortie d’école très active et dense, et ce rythme n’a pas changé depuis. Une fois le diplôme en poche, je me suis beaucoup investie dans tous les aspects logistiques de la création de l’association somme toute : recherche de lieu, création de dossier, gestion administrative, parce que je suis très à l’aise dans ces missions-là. J’ai intégré l’association des Arts en Balade et pris le poste de coordinatrice quelques mois plus tard.

Je poursuis une pratique artistique en parallèle également, ce qui signifie que j’ai sacrifié beaucoup de vacances et de week-ends. J’ai eu la chance de participer à des expositions et résidences qui m’ont permis de créer de nouvelles pièces. Beaucoup de ces invitations sont liées à somme toute qui, même si ce n’était clairement pas le but premier, agit comme un tremplin pour nous. En revanche mes missions de coordinatrice m’ont contrainte à réduire le travail d’atelier axé sur l’expérimentation. Je réfléchis beaucoup aux pièces que je souhaite produire, bien en amont, et quand je trouve le temps, je les réalise. Mais j’ai pu installer récemment un véritable atelier à mon domicile, ce qui va me permettre de renouer avec l’expérimentation.

Mon travail est principalement sculptural, parfois performatif et tourné vers la vidéo. J’aime beaucoup l’idée du bibelot, cet objet purement décoratif que nous chargeons tou.tes de souvenirs. Cet attachement est dû à ma situation familiale, où il ne reste plus personne. J’aime réutiliser des objets souvenirs, les transformer ou les réinterpréter, pour que ma mémoire ne me fasse jamais défaut. Ces objets qui me sont propres deviennent la représentation d’une mémoire collective, liée à ma génération et mon origine sociale campagnarde, voire paysanne. Adossées à ces objets, je raconte des histoires pour partager mes expériences qui, là encore, deviennent collectives. J’ai aussi une pratique vidéo autour de vlogs (blogs vidéos), qui peuvent être des vlogs de voyage par exemple. Je me filme, silencieuse, au milieu d’un paysage. C’est un geste que j’associe à l’utilisation des réseaux sociaux comme vitrine d’une vie fantasmée, pleine d’aventures, à la différence que mes vidéos sont marquées par l’inactivité, et que je cache la moitié du paysage avec mon visage. Une démarche qui produit de l’agacement chez beaucoup de spectateur.rices, mais qui invitent d’autres à me suggérer de nouveaux paysages qui sont souvent des lieux liés à leur mémoire et expérience personnelle. La boucle est ainsi bouclée.

http://www.cleliabarthelon.com/

https://www.youtube.com/channel/UCe6KobzXtuJZnCp2qU9-_Dg

Image : Come on, Vlog : Compilation de printemps 2018, vidéo projetée, 13’15 », capture d’écran

« The Mist », exposition des diplômé·es 2021

L’ÉSACM présentera «The Mist », l’exposition des diplômé·es 2021 dont le commissariat a été confié à Thomas Conchou, du 6 au 16 octobre 2021.

Audrey Bapt, Alexandre Boiron, Vincent Caroff et Juliette Jaffeux, Hermine Chanselme, Charlotte Durand, Chloé Grard, Pauline Lespielle, Johanna Medyk, Margot Monier, Maëlys Plagnes , Capucine Portal, Ophélie Raffier, Gaël Salefranque, Nino Spanu, Florent Terzaghi.

Une exposition à découvrir du mardi au samedi, de 14h à 18h.

Dans l’ancien espace des Ateliers, 228 avenue Jean-Mermoz,

63000 Clermont-Ferrand (Sur présentation du pass sanitaire)