Après un DNA à l’École supérieure d’art et de design de Toulon Provence, Amandine Capion souhaite changer de paysage et de région pour poursuivre ses études en art. Elle entre en 4e année à l’ÉSACM, où elle obtient le DNSEP en 2016. Amandine Capion vit et travaille aujourd’hui à Marseille. Artiste plasticienne, elle s’intéresse à la question du paysage en développant un travail autour de l’urbanisme, de l’architecture et de l’archéologie.

Quel est votre environnement de travail ?

Cela fait maintenant trois ans que je vis à Marseille. C’est une ville que je connaissais déjà partiellement et qui me semblait être favorable économiquement à l’installation des jeunes artistes. J’avais aussi envie de vivre dans une ville frénétique, qui me laisse l’occasion à chaque coin de rue de trouver l’objet de mon prochain projet. Avec le soleil en plus qui est un atout indéniable pour quelqu’un originaire du sud comme moi.

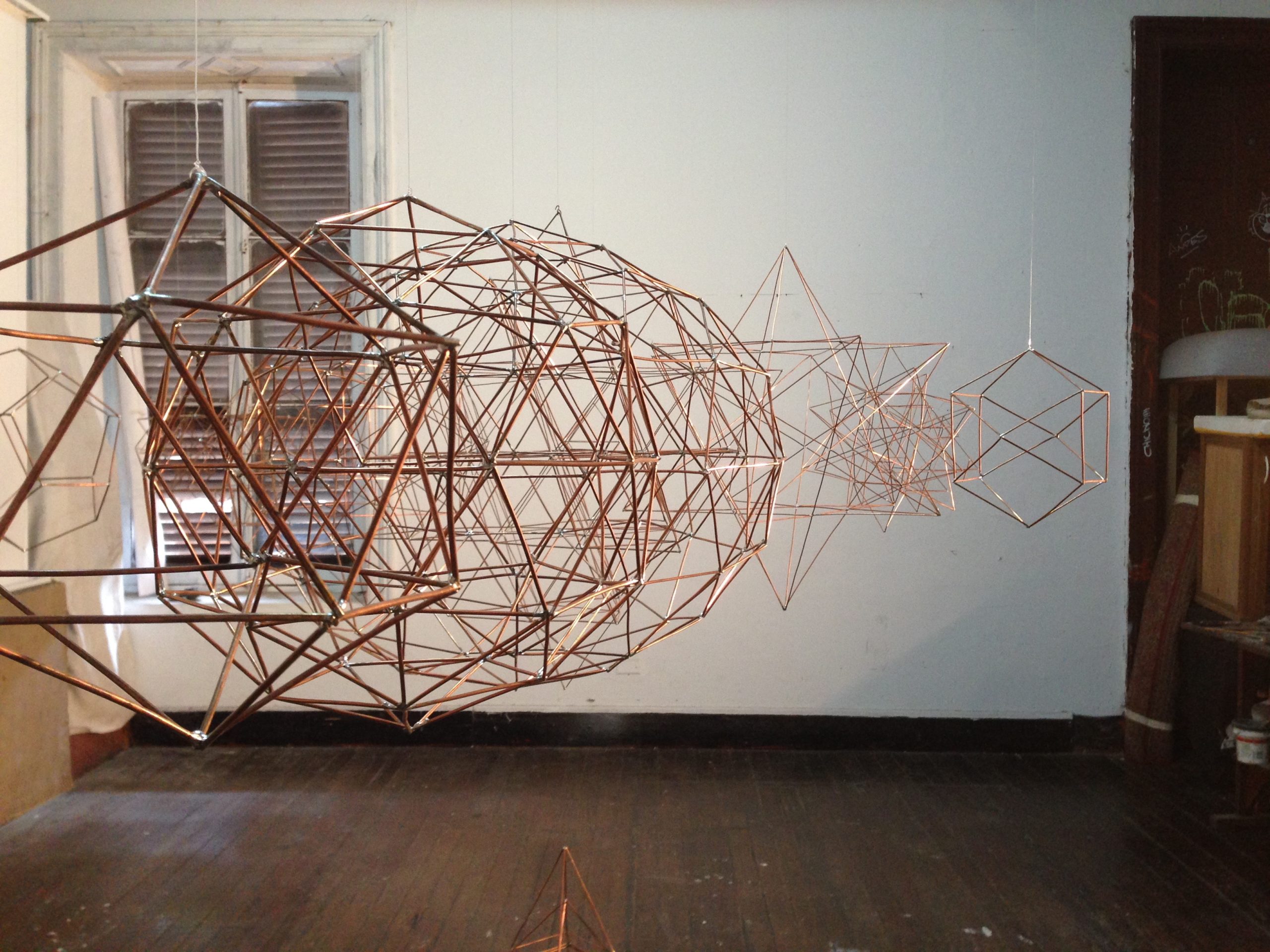

Je travaille dans un atelier partagé, au cœur d’un lieu appelé l’Immeuble, à Marseille, qui réunit ateliers et lieux de vie sur cinq étages. Nous sommes neuf à y travailler et à nous retrouver à l’occasion de barbecues sur le toit.

En quoi consiste votre pratique ?

Mon travail se nourrit d’architecture, d’urbanisme et d’archéologie. Il part d’un intérêt pour la matière du paysage, et plus précisément celle du paysage urbain. Dans la ville, c’est principalement lorsque des travaux sont en cours que toutes les couches de matières qui la composent deviennent visibles. Celles en dormance, comme la terre que l’on trouve sous le bitume, et celles, passant d’un état à un autre, comme le béton ou l’asphalte qui est visqueux lors de sa pose puis très dur en refroidissant.

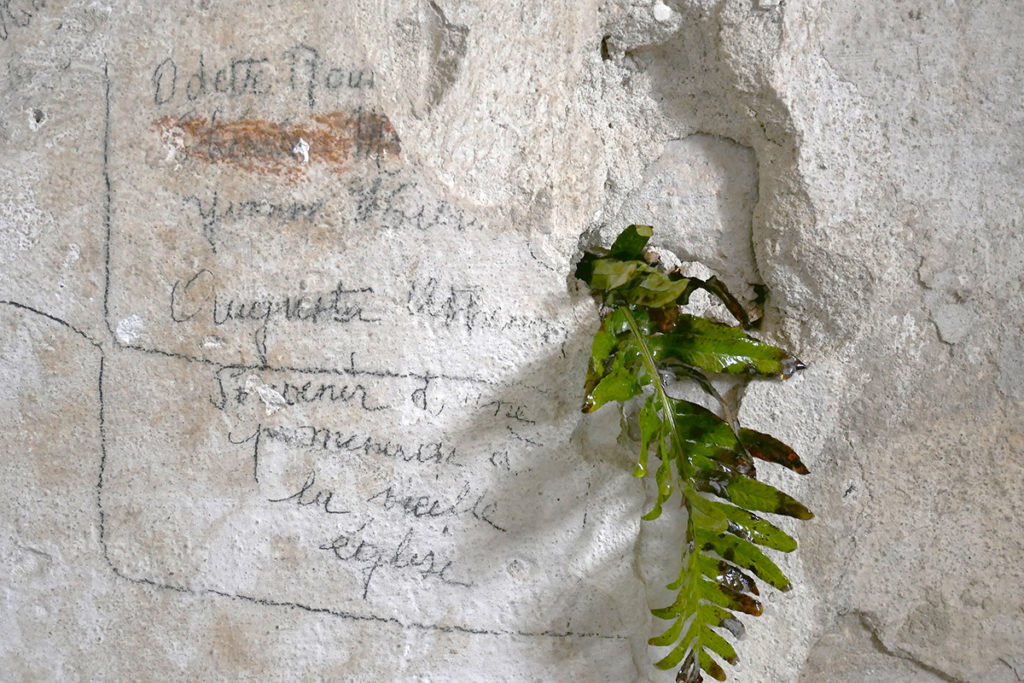

C’est donc à partir de l’exploration des chantiers et de la rencontre avec les ouvriers que commence mon travail de collecte. Il s’agit en quelque sorte de court-circuiter le processus du chantier afin de m’approprier des matériaux bruts et de les détourner de leur destin initial. Parfois les matériaux prélevés sont issus d’un processus de destruction et non d’édification. C’est le cas des gravats qui résultent de l’éclatement d’une forme architecturale, matériau que l’on retrouve souvent dans mes projets. Ce qui m’intéresse ici c’est la création de nouvelles formes, chacune unique grâce à l’aléatoire de la brisure. Et comme pour cerner ces formes, j’appose un enduit de rebouchage sur chaque gravats pour ensuite composer des ensembles, des familles. La forme du fragment est la plus grande des familles composées à ce jour.

Le procédé ressemble à celui que j’ai employé pour le projet Arrêt sur dissolution. C’est une ruine recouverte d’enduit de rebouchage qui a nécessité des mois de préparation et de réalisation. L’idée était, tout comme avec La forme du fragment, d’augmenter les traits imprécis de la ruine avec de l’enduit et de marquer une pause sur le cours naturel de sa dislocation. Passer de l’architecture à la sculpture.

Quelle est l’importance de la récupération dans votre pratique ?

Le processus de récupération me permet d’acquérir des matières spécifiques au milieu urbain, notamment des matériaux introuvables dans le commerce, car impossibles à vendre autrement qu’à la tonne. Par exemple, l’asphalte que je récupère lors de travaux de voirie à Marseille m’intéresse particulièrement. C’est une matière qui depuis sa fabrication, son transport, et jusqu’à sa pose, circule uniquement dans un réseau de machines. Le simple fait de venir en prélever quelques kilos dans un sachet plastique lui confère une nouvelle lecture à dimension humaine.

La récupération me permet dans certains cas de poser un regard archéologique sur des éléments qui en eux-même sont déjà très évocateurs. C’est le cas avec Artefact 2000 présenté à Art-Cade, galeries des Grands bains douches de la Plaine, à Marseille, à l’occasion de l’exposition « La Relève ». Cette œuvre est composée de six pavés prélevés sur la place Jean-Jaurès qui connaît de profonds changements depuis deux ans. Ce projet relève d’une démarche d’archéologie anticipée où les pavés, archivés dans une vitrine, deviennent des vestiges en devenir.

Vue de l’exposition « La Relève », Art-Cade Galerie des grands bains douches, Marseille.

En quoi est-ce que votre pratique est liée à des cours ou expériences que vous avez vécues à l’école ?

Plusieurs expériences ont enrichi ma pratique. Je pense par exemple à l’ARC (Ateliers de Recherche et de Création) autour du paysage. C’était un des enseignements qui correspondaient le mieux à mon travail, et qui m’a familiarisé avec la marche, l’observation, la documentation comme processus de travail en phase de recherche. Cette expérience m’a aussi permis d’acquérir des automatismes dans mon travail. Je me souviens avoir passé beaucoup de temps à découvrir la ville de Clermont-Ferrand et ses alentours, en m’intéressant particulièrement à ses « délaissés », à son « tiers-paysage », pour reprendre les termes de Gilles Clément dans Le Manifeste du tiers paysage. Je collectais photographies et prélèvements de ces lieux riches en espèces végétales spontanées et matériaux abandonnés. À l’école, mon orientation vers le volume et les installations était déjà très marquée. Mais j’ai aussi pu expérimenter la vidéo, le dessin, etc., et même le découpage de voiture. J’avais envie d’apprendre à utiliser de nouveaux outils et de nouvelles techniques.

Pendant mon cursus, j’ai pu travailler quelques jours au Scottish Sculpture Workshop de Lumsden, en Écosse, et à une résidence d’un mois et demi à Cotonou, au Bénin, en partenariat avec la fondation Zinsou. L’une avait pour objectif la découverte du travail du bronze et l’autre, plus longue, permettait d’effectuer un travail de recherche pour aboutir à une exposition. L’expérience à Cotonou a été particulièrement marquante car le voyage s’accompagnait de la rencontre de tout un réseau d’artistes, d’acteur.trice.s de la culture, de visite de structures, et de la découverte de la fête annuelle vaudou.

Comment s’est passé votre sortie de l’école ?

Après ma sortie de l’école en 2016, je suis restée un an à Clermont-Ferrand. J’ai intégré les Ateliers au Brézet pendant six mois, ce qui m’a particulièrement aidé pour la préparation d’expositions, notamment à Chanonat et aux Ateliers. Puis après m’être installée à Marseille, j’ai commencé peu à peu à répondre à des appels à projets, à exposer en galerie (Vidéochroniques, Art-cade etc.) ou dans des lieux associatifs (Coco Velten etc.).

Pour pouvoir vivre décemment j’ai toujours travaillé à côté de mon cursus en école d’art, et en sortant de l’école j’ai tout naturellement continué cette gymnastique. Depuis la rentrée 2020, je travaille à l’école d’architecture d’intérieur et de design Camondo, à Toulon, à la fois sur des missions logistiques, de conseil technique et d’ateliers.

Comment s’organise votre quotidien de travail ?

J’organise mon travail en fonction des saisons. Par exemple, je mets à profit le printemps et l’été pour des projets en extérieur qui nécessitent des conditions météorologiques clémentes. Pendant l’hiver et l’automne, je me concentre sur tout ce qui nécessite de travailler sur ordinateur. L’atelier est un lieu repère qui condense toutes ces activités, et où j’aime réaliser certains types de pièces à son échelle.

Sur quels projets avez-vous travaillé récemment ?

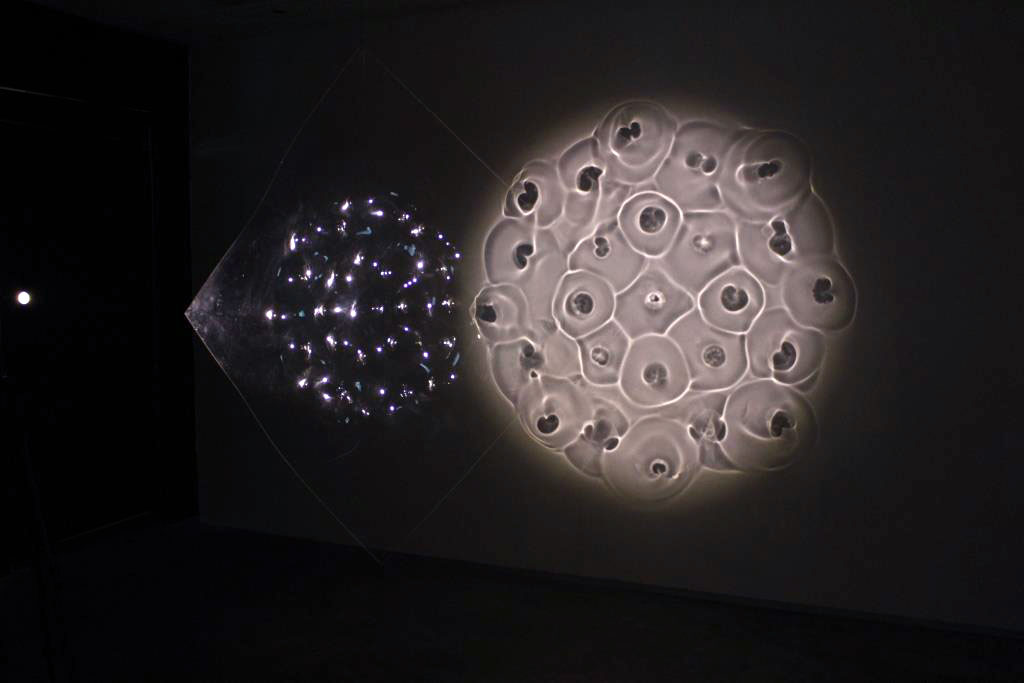

Il y a eu dernièrement un projet passionnant mais qui n’a pas encore pu trouver sa place en extérieur suite aux nombreuses annulations de programmation liées au contexte sanitaire. Il s’agit de Neo ruin, une installation réalisée à l’occasion d’une résidence de recherche à Coco Velten à Marseille. Cette installation est composée d’éléments en acier inspirés des gabions et réalisés sous des formes géométriques variées composant un paysage architectural fragmenté. Les gabions sont des cages de fer remplies de pierres de carrière superposées, habituellement utilisés dans des espaces publics comme éléments d’urbanisme.

Ici ce sont les gravats d’une démolition qui viennent remplir la structure offrant à voir les derniers témoins matériologiques d’une construction passée. L’idée était de faire s’élever une ruine imaginée à partir d’éléments du réel.

Actuellement je tente de finir ce travail interrompu dans sa lancée. Je suis donc à la recherche d’un lieu en extérieur pouvant accueillir cette pièce. Aussi je prévois de poursuivre un travail en atelier avec des expérimentations réalisées à base de chaux, et, en parallèle, je souhaite entamer un projet intitulé Donne gravats contre bons soins que j’ai longtemps laissé de côté.

L’année 2020 est une année extrêmement difficile pour les artistes et, plus généralement, pour la culture. Beaucoup de belles expériences et d’opportunités sont passées à la trappe. Il n’est pas simple de se projeter. Cependant au printemps 2021, sur une proposition de Nicolas Daubannes, je participerai à une exposition collective au musée départementale de Gap, à l’origine prévue en novembre 2020.

https://www.amandinecapion.com/

https://www.instagram.com/amandinecapion/