– Celui qui se fait appeler Ismaël (qui fait preuve d’une capacité à observer, à spéculer, à mettre le savoir à l’épreuve de l’expérience, ce pour quoi il s’embarque) ; il se dit « instituteur » mais son identité est incertaine ; il est une sorte de « double » errant de Melville).

– Achab, le capitaine du Pequod qui poursuit Moby Dick d’une façon obsessionnelle. Fasciné par l’objet de sa recherche, il perd toute distance et en meurt, littéralement « ligoté » à lui – étranglé par la ligne de son propre harpon

– Et puis aussi, peu à peu, jusqu’aux trois ultimes chapitres consacrés à la chasse proprement dite, surgit un troisième « chercheur » : Moby Dick lui-même, qui transforme ses poursuivants en proies – figure spectrale de ce qui, dans la recherche, nous recherche en se laissant poursuivre.

Dès le milieu de sa rédaction, le roman devient ainsi que l’écrit Melville à son éditeur « une étrange espèce de livre » qui fait de la hantise le moteur des êtres, depuis la douce « rêverie océanique » d’Ismaël jusqu’à la passion vengeresse d’Achab, et la poursuite rageuse du cachalot. Les figures du savoir convoquées (la profession d’instituteur, les citations qui ouvrent le roman, les digressions cétologiques qui émaillent le récit) paraissent de plus en plus dérisoires à mesure que l’on avance dans la lecture, comme si la raison perdait pied face à l’énorme de la passion d’Achab, de l’adhésion de tout l’équipage à ce non-projet quasi « bataillien » : tout consumer, pour consumer la baleine.

Cette dépense au cœur de la dramaturgie fait signe vers une forme de recherche, de quête qui n’est pas de l’ordre de l’articulation systémique, positiviste, mais bien d’une recherche dans le tréfonds (les fonds obscurs de l’océan), la tache aveugle, l’invisible qui agite la surface…

2) Léviathan :

Figure tératologico-biblique, monstre « d’avant l’histoire », animal qui échappe à « l’archive » de Noé, Léviathan est aussi la figure allégorique d’une utopie politique, chez Hobbes : le Léviathan comme figure de l’Etat, contre le Béhémoth, figure de l’anarchie.

Intitulant ce projet « Léviathan », nous avons conscience que, d’emblée, s’exerce sur nous le poids du « monstre ». En choisissant, au début, d’y adjoindre, entre parenthèses, la mention « titre provisoire », nous tentons non pas de nier ce poids, mais plutôt de l’esquiver – au sens ou l’esquive est d’abord une stratégie « de combat », où nos propres gestes sont impulsés (mais non conditionnés) par ceux de « l’adversaire ». Au monstre biblique répondent nos fantasmes et nos désirs ; au monument littéraire l’incertitude de notre propre entreprise ; au bel ordonnancement de l’utopie politique nos doutes et inquiétudes. Car l’horizon de ces recherches, par les (re)lectures et par la production de situations et de formes, est celui de tentatives d’exploration, d’enjeux politiques, sociaux, économiques contemporains, déjà présents dans le livre de Melville, en lien ou en opposition avec la dimension épique du roman.

Le bateau-usine y figure une société a priori ordonnée mais détournée de ses visées initiales, « désordonnée » par son propre capitaine. L’outil de production est détourné de sa fonction économique au profit de l’assouvissement de la passion d’Achab, pure « dépense » qui le consume et finit par consumer avec lui le navire et son équipage tout entier.

C’est précisément cette tension (de relation et/ou d’opposition) entre l’économie libérale de la production de marchandise, et l’économie des affects, du sublime, qui constitue l’arrière-plan, la « méta-problématique » de ce projet de recherche.

Méthodologie

1) Affirmation de la lecture comme matière à désirs ; le livre comme matrice des formes, « carte » de territoires à explorer :

Les visions nées de la lecture, le montage-démontage du texte, l’extraction de passages, de mots, de données, tout cela pour produire peut-être d’abord des situations qui mettent en partage « sa » lecture.

Il s’agit de partager son expérience du texte, via les outils de chacun(e) : performance, écriture, image fixe et en mouvement, volumes, installations, etc. La mise en commun se fait en situation « réelle » : les cachalots ne se dépècent pas sur un bureau, il faut tout un pont. Il nous faudra ainsi éprouver dans l’espace nos désirs.

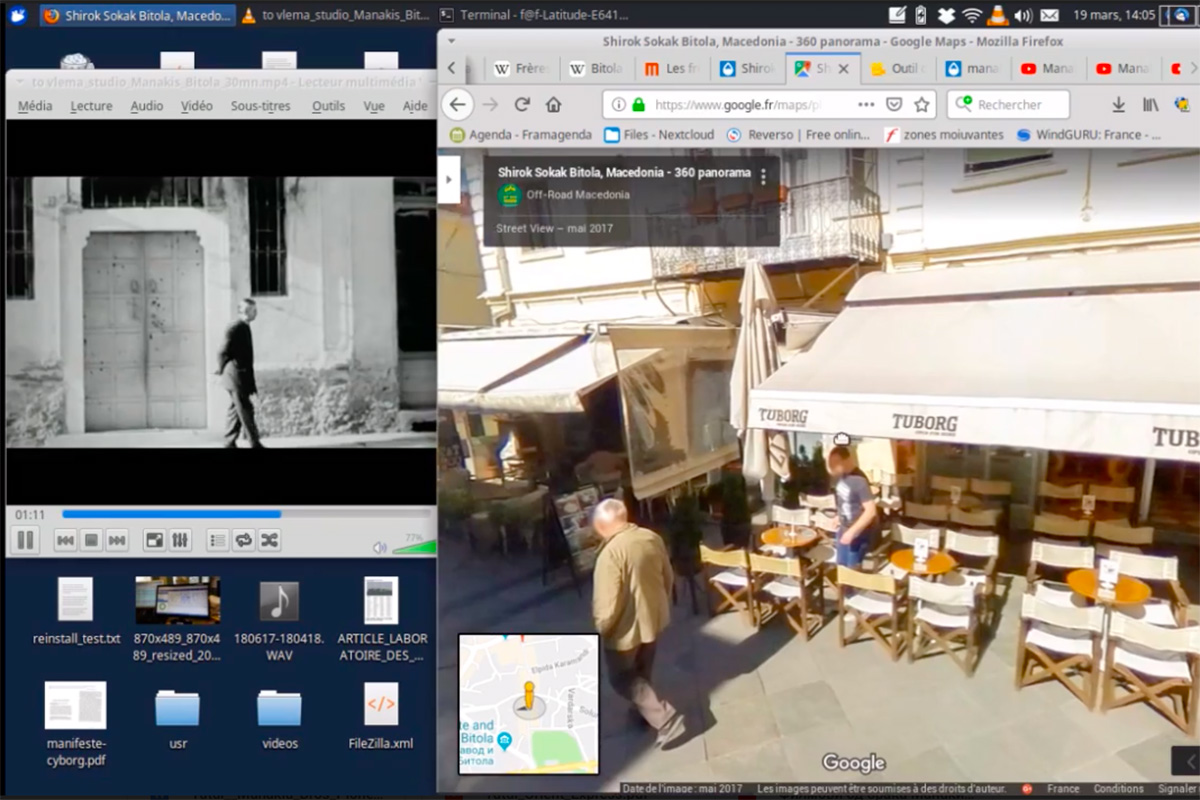

Pour cela nous travaillerons à la fabrication de situations, d’expériences : lectures à plusieurs, lectures seul… qu’il s’agira de confronter (et avec elles l’imaginaire et le désir qu’elles éveillent) à un réel contemporain. Pour créer des situations de lecture, il nous faudra rechercher des « terrains ».

Les réunions du groupe de recherche sont en effet pensées en fonction des lieux où s’incarnent les imaginaires, les lectures. La réflexion se fait dans la mise en présence du texte et de contextes.

2) La hantise comme méthode et temporalité :

C’est « ce par quoi nous sommes cherchés » qui nous mène… On pense ici aux « mirages » que poursuit Ismaël dès le premier chapitre ; aux « folles visions » qui agitent parfois son sommeil ; au sermon tempétueux du Père Mapple ; à l’obsession sans répit du capitaine Achab… À ce qui, du fond obscur, se meut invisible, nous hante et parfois surgit – souffle, terreur blanche, aveuglement.

Ce projet est donc bien logiquement traversé d’axes de recherche pluriels. Les premiers axes qui sont proposés et menés ensemble sont notamment les suivants :

– l’axe du trauma, de l’après-coup propre à l’histoire du capitalisme, et qui est celui de crises permanentes (la « stratégie du choc », Naomi Klein) ;

– l’axe de l’énergie, la lumière comme forme, histoire, et enjeu (l’huile de baleine précédant le pétrole dans l’histoire des sources d’énergie et de la production de lumière artificielle) ;

– l’axe de la « question animale », de ce que fait la production industrielle aux relations humain-animal – Achab résistant à la réduction au même du corps de Moby Dick, désirant le corps-à-corps singulier, comme un exact contraire de la boucherie impersonnelle et productive du dépeçage habituel des cétacés.

La temporalité du programme, infléchie par le rythme des recherches de chacun, n’est pas envisagée comme une succession de « sujets », mais bien plutôt comme un « roulement » qui dans un premier temps est à la fois celui des vagues de l’océan et celui de la « chaîne » industrielle.

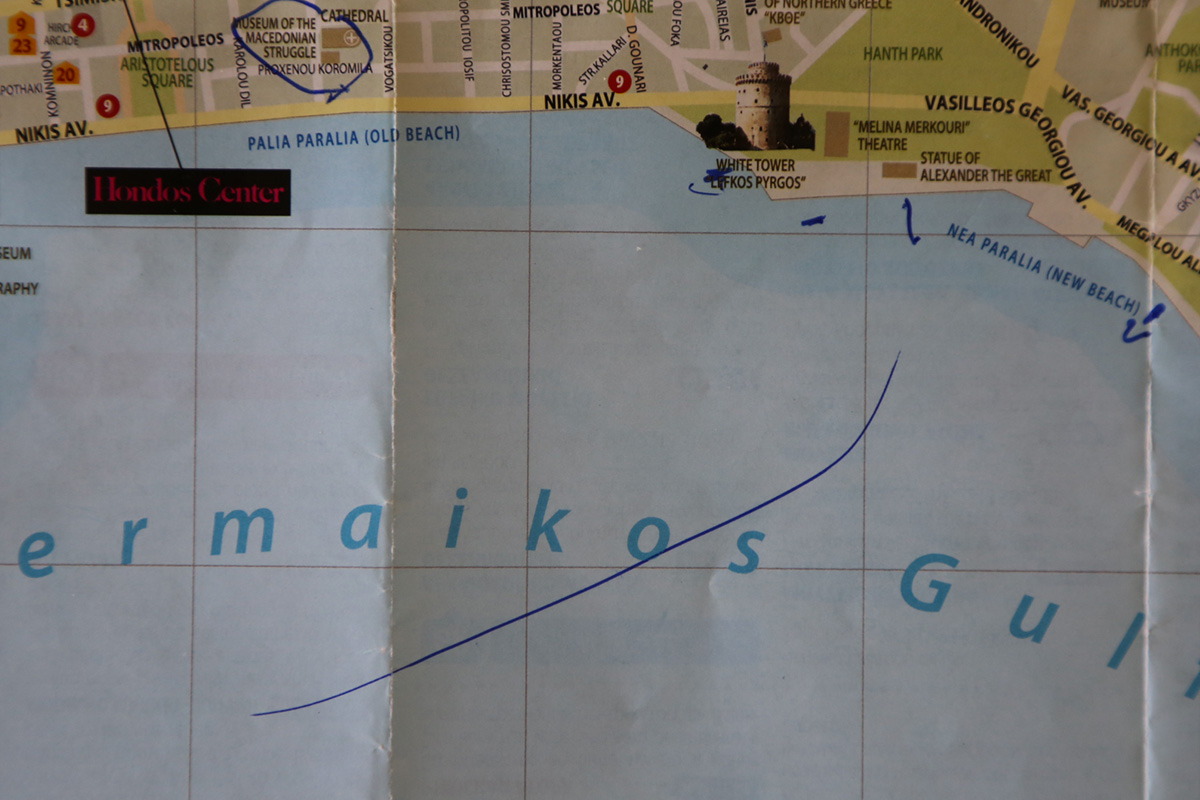

L’évolution des recherches, à l’aune des expériences menées, des rencontres et des échanges, des formes produites, détermine la suite de notre parcours, toujours guidé par Moby-Dick tout comme l’était la navigation du Pequod, guidée par les notes des livres de bord et des cartes d’Achab, autant que par les réponses des autres navires à son entêtante question « Avez-vous vu la baleine blanche ? ».

3) La polyphonie du récit est celle du projet :

Il y a une polyphonie des lectures, tout comme dans le roman existent plusieurs régimes d’écritures. À partir des quêtes singulières de chacun dans Moby-Dick, on accède au groupe, comme réceptacle et force à la fois centripète et centrifuge des questionnements. Chacun explore le roman depuis son champ spécifique de préoccupations ou bien plutôt d’obsessions, œuvrant à « son » chapitre. La mise en commun des fruits de ces recherches singulières oriente la « navigation » à partir du livre-carte.

L’imaginaire de la lecture s’expérimente sur les terrains géographiques choisis au fur et à mesure des recherches, proches et lointains, déjà envisagés, à découvrir au fil du travail, ou à rêver comme des points sur l’horizon. Parmi ces « terrains », la ville de Detroit (Michigan), qui a connu la faillite à la suite de la crise de 2008, constitue une première « escale ».

Quelque chose se noue entre Moby-Dick et Detroit, dans les profondeurs sombres et mouvantes du lieu d’un naufrage celui du Pequod, celui de la ville (il n’y a pas loin de la shrinking city à la sinking city). Il ne s’agira pas pour autant de se repaître une fois de plus du spectacle de la catastrophe, que nous offrent les somptueuses images des ruin-porners à Detroit. Inquiétés par un désastre qui a déjà eu lieu (Maurice Blanchot), à Detroit nous sommes au plus près de cet « après-désastre » (Philippe Jaworski) que la ville après la lente ruine et la faillite, partage « à terre » avec le Pequod et son équipage – et dont l’écrivain Alexandre Friedrich cherche à vérifier s’il n’est pas « notre avenir d’Européens ».

À Detroit, les « naufragés », rescapés de la catastrophe, en sont aussi comme Ismaël les premiers témoins. Ils sont aussi les acteurs de « l’après-désastre ». Ont-ils, eux, « vu la baleine blanche » ? Savent-ils « où est le navire » ?